「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」レポート〈後編〉をお届けいたします。〈前編〉をまだお読みではに方は、ぜひ前編もご覧ください。どうぞ最後までお楽しみください。

2日目となるこの日は7月7日(月)は七夕。夏が始まったばかりだとは思えないほどの厳しい暑さに見舞われ、大阪では今年の最高気温となる37.6℃を記録する猛暑日となりました。それにもかかわらず、平日ながら会場には多くの人々が足を運び一般来場者は約9万人、関係者を含めた総来場者数は約10万7,000人に達しました。累計来場者数は1,100万人を突破し、万博は日ごとに熱気を増しているように感じます。

LEDディスプレイに映し出される人々の姿は、まるで万博会場を行き交う群衆を抽象化し、象徴的なモニュメントとして再構築したかのようです。ジュリアン・オピーの作品は、都市の喧騒や人々の営みを軽やかにとらえ、ミニマルなフォルムで日常を映し出します。

万博会場には、ジュリアン・オピーの作品だけでなく、さまざまな現代アートが点在しており、パビリオンを巡る体験に加えて、アート作品との出会いも魅力の一つとなっています。

フランス館

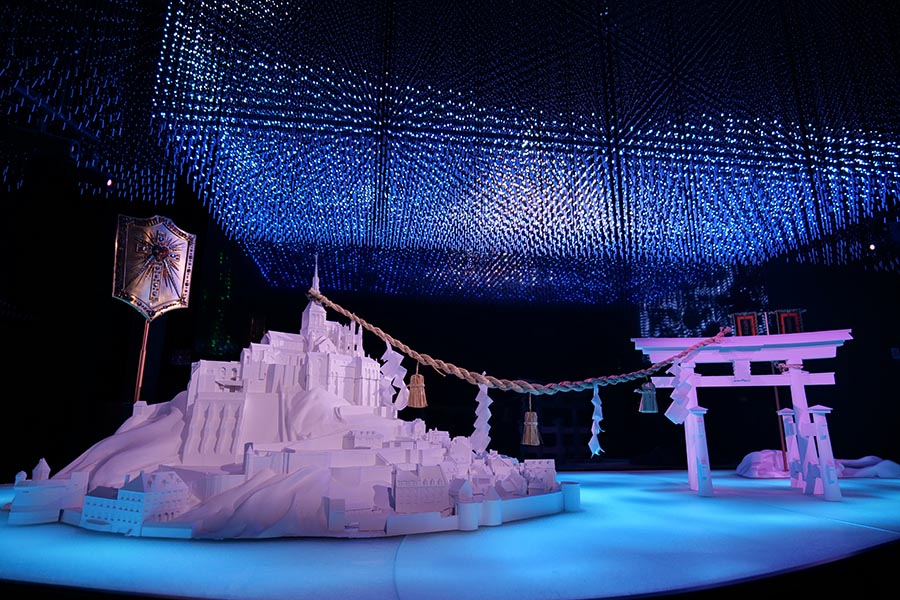

神秘性と開放感が共存する劇場空間を彷彿させるフランスパビリオン。テーマは「愛の讃歌」です。

目には見えない赤い糸で結ばれた小指と小指──古くから語り継がれてきたこの寓話をモチーフに、自己への愛、他者への愛、そして自然への愛へと私たちを誘い、新たな未来へのビジョンを紡ぎ出す場をつくりだしています。

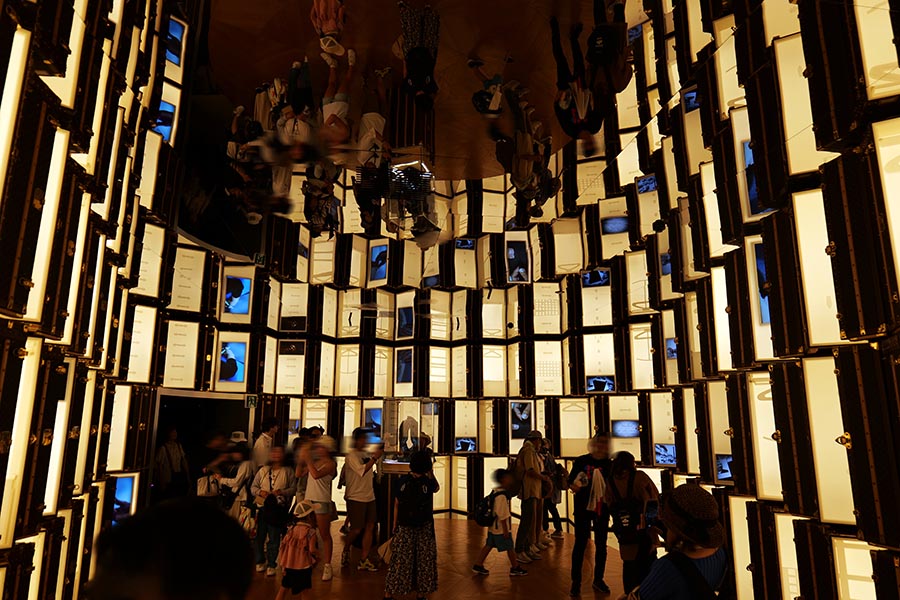

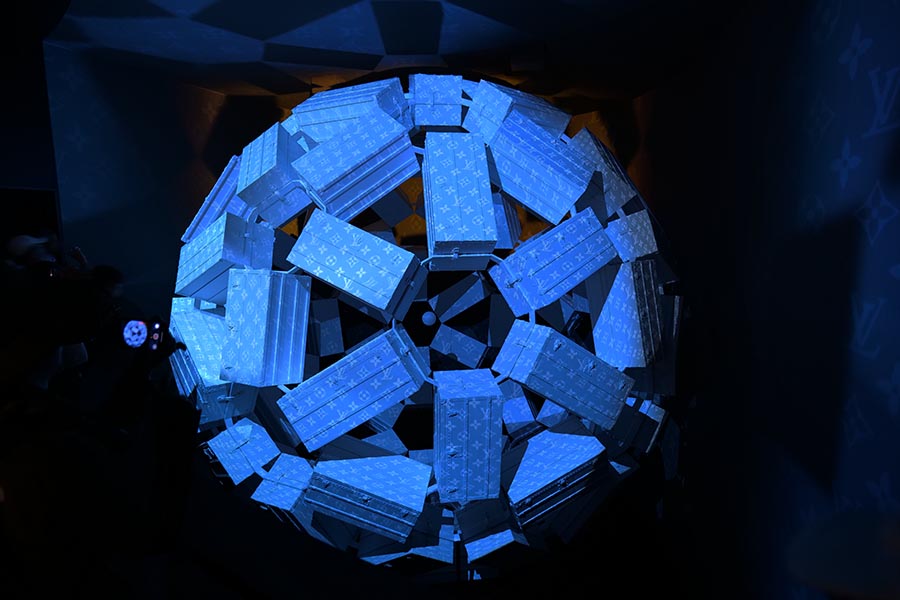

館内では、ルイ・ヴィトンやディオールといったフランスを象徴するメゾンによるインスタレーションも展開されており、芸術・哲学・美の精神が交差する、豊かで奥行きのある体験ができます。

この作品は、フランス館のテーマ「愛の讃歌」を象徴するにふさわしいオーギュスト・ロダン晩年の小品です。重なり合う二つの左手が静かに触れ合うその姿は、言葉を超えた感情の交感を想起させ深い余韻を残します。卓越した造形力と、素材に対する繊細なまなざしからは、クラフツマンシップへの深い敬意が静かに滲み出ていました。

この美しさは臨場感にあふれ、実際にその場に立ち会ってこそ味わえる特別な体験となりました。写真では伝えきれません。

ポルトガル館

設計を手がけたのは、世界的に著名な建築家の隈研吾です。今回の万博では、私が確認しただけでも隈研吾氏は4つのパビリオンに携わっており、その人気ぶりに驚かされます。

中でも印象的だったのが、ポルトガルパビリオンです。建物を覆うように約1万本のロープが吊り下げられ、有機的なリズムを生み出しています。その姿は、まるで海面を揺らす波や風の流れを思わせるものでした。

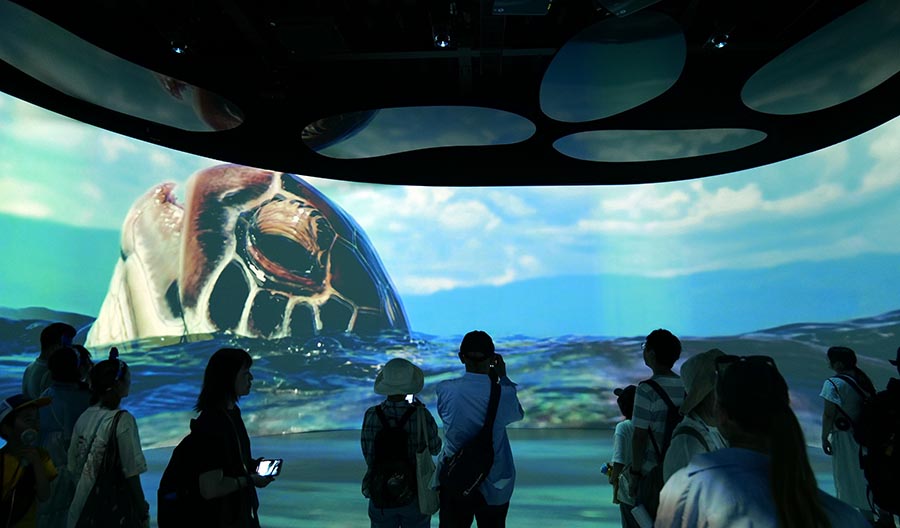

パビリオンのテーマは「海洋:青の対話」。生命の源である海を見つめ直し、その資源としての多様な可能性を、インタラクティブかつ独創的なマルチメディア空間を通して体験できるように設計されています。

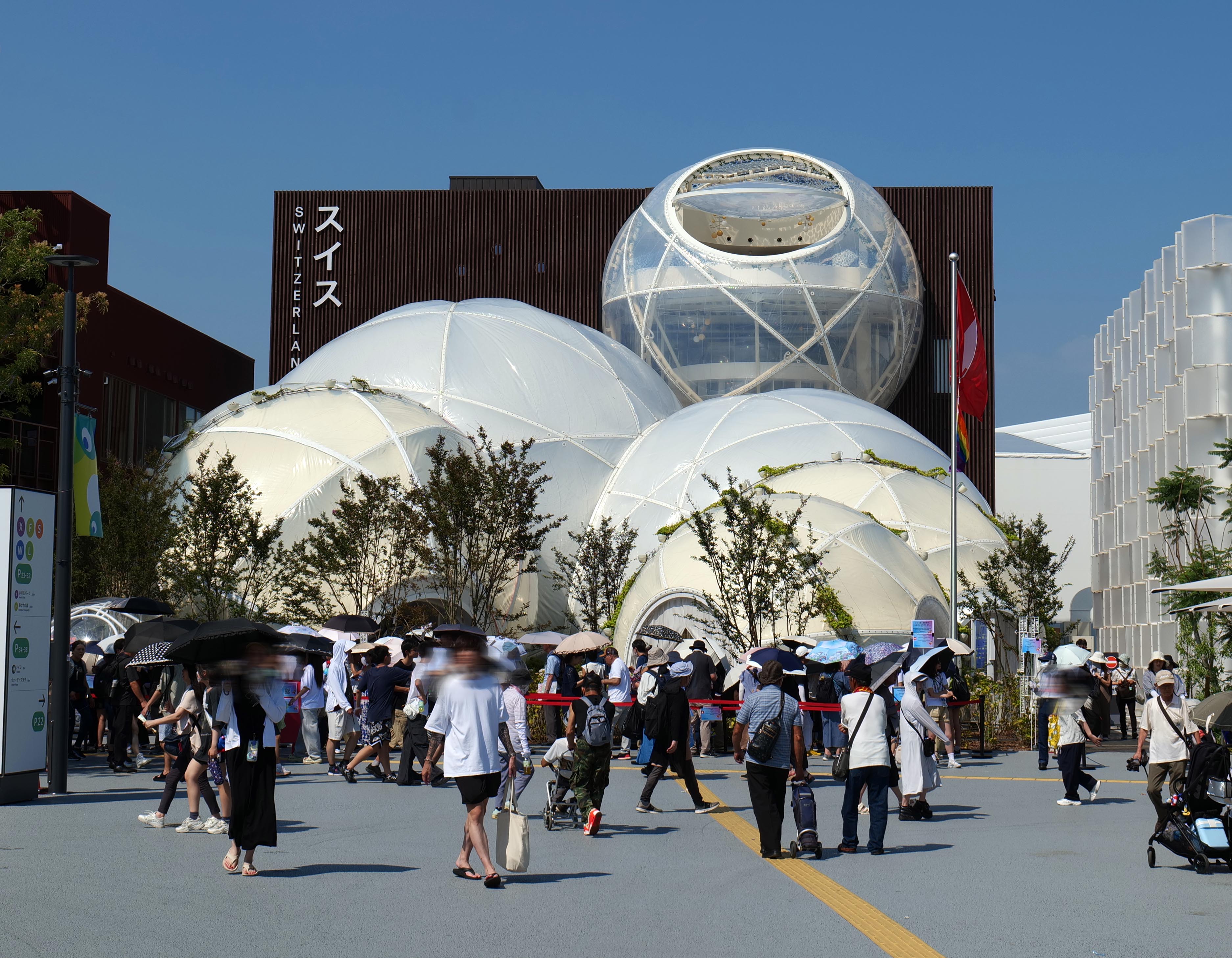

スイス館

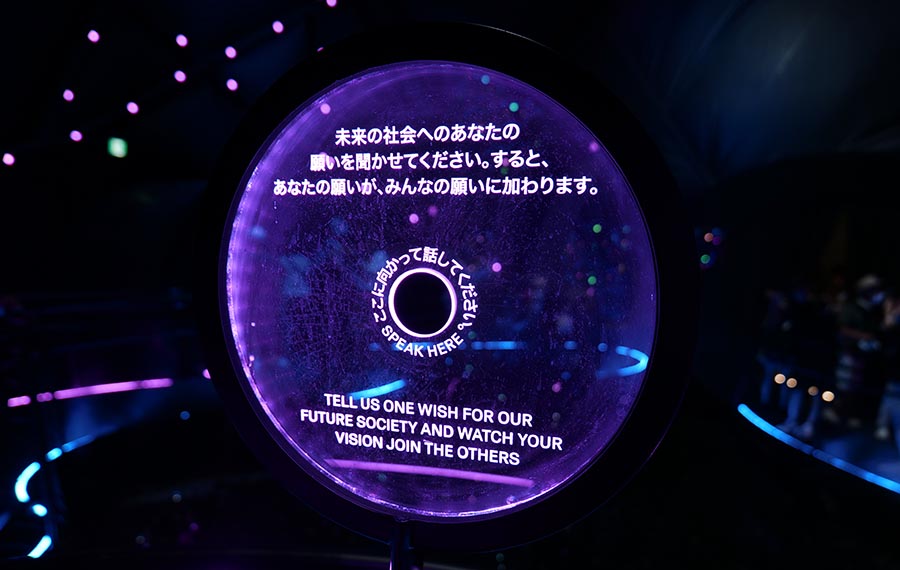

スイスパビリオンは、大小5つの球体が細胞のように連なり合う独創的な建築デザインが特徴的です。「Augmented Human(人間拡張)」、「Life(生命)」、「Planet(地球)」という三つのテーマを軸に、来場者をインタラクティブな体験の旅へと誘います。

アメリカ館

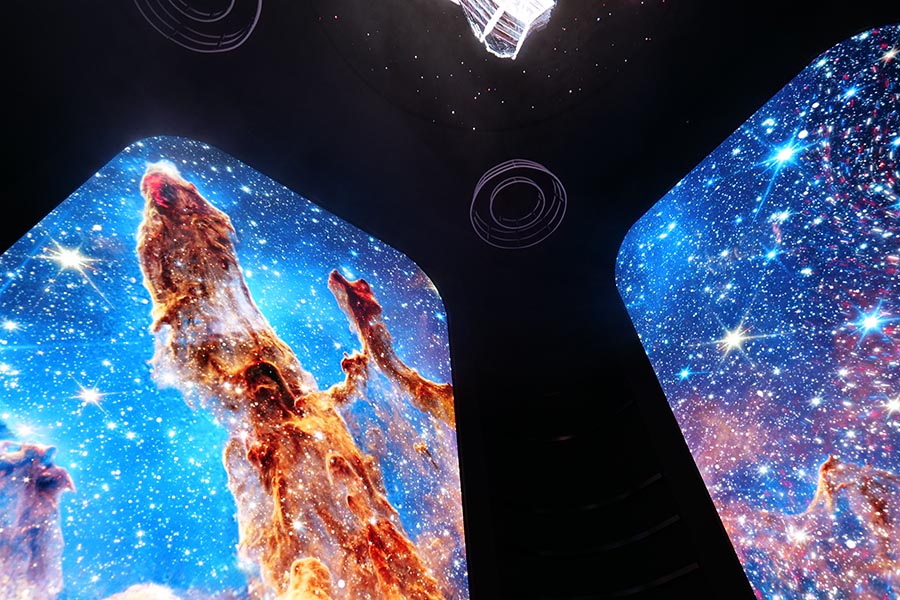

万博会場の中でもひときわ恵まれた立地に建つアメリカパビリオンは、半透明のキューブ状の構造体が宙に浮かんでいるかのようなSF的な建築です。

その両側には巨大なスクリーンが設置され、映像演出によって空間全体がダイナミックに彩られていました。卓越した映像表現と空間演出を目の当たりにし、エンターテインメント大国アメリカの存在感をあらためて感じさせられました。

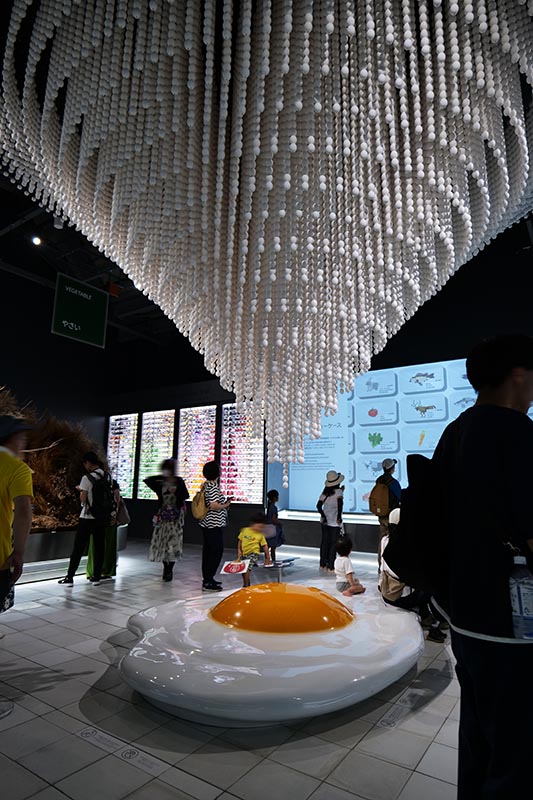

EARTH MART

「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマを体現する、8つのシグネチャーパビリオン。

それぞれのパビリオンは、各分野の第一線で活躍するプロデューサーたちによって企画・演出されており、来場者に「いのちとは何か」を問い直し、その概念を更新する場として構成されています。

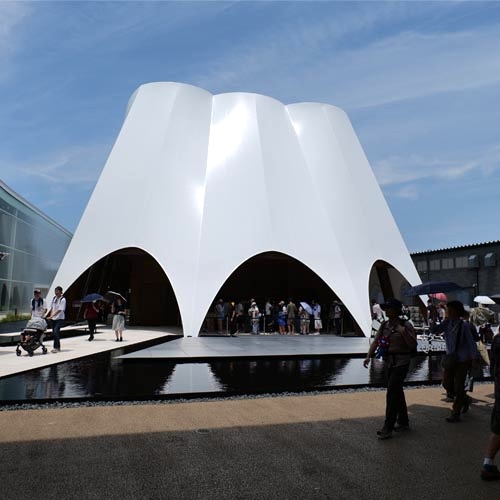

そのひとつ〈EARTH MART〉は、放送作家の小山薫堂と建築家・隈研吾のプロデュースによるもので「いのちをつむぐ」をテーマに掲げています。

ここでは、食といのちの循環に着目し、未来への示唆に富んだ「空想のスーパーマーケット」として空間設計されています。

伝統や文化、社会課題、テクノロジー、そして現代の食のあり方をニュートラルな視点で見つめ直し、食べることの根源的な喜びと、いのちを次の時代へと受け渡すためのヒントを探る――そんな思索の旅が、来場者を待っています。

日本人ひとりが一生で食べる卵の数は約28,000個。年間300個以上消費し続けているそうです。その圧倒的なボリュームを展示で再現。

「すきやばし次郎」の展示は、私が万博で最も心を惹かれたコーナーのひとつです。鮨という文化の奥深さと未来へのまなざしが静かに息づいていました。

写真では伝わりにくいのでが、モニターとは思えない奥行きを感じるモニターがとても不思議で、とても驚きました。ちびっこも「すきやばし次郎」に釘付けでした。

null2

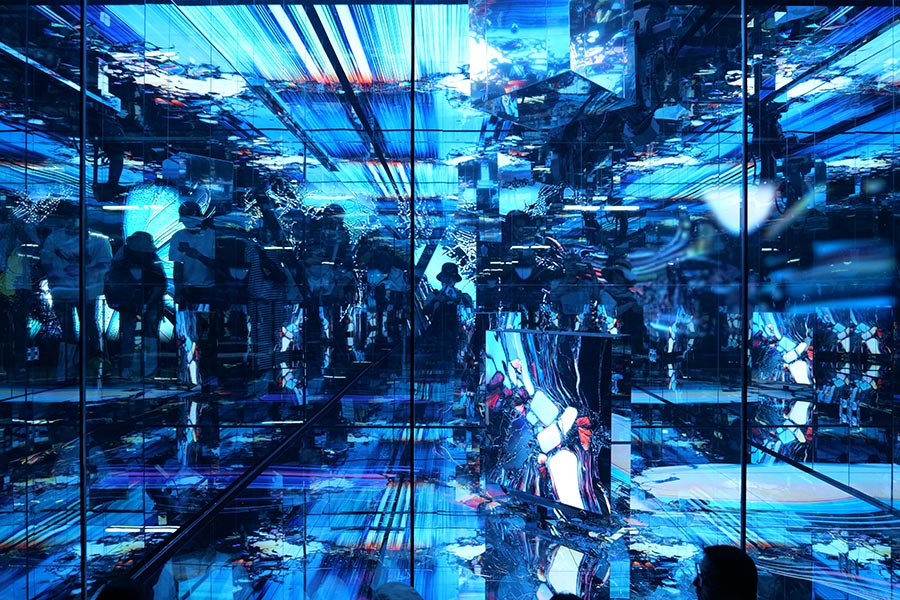

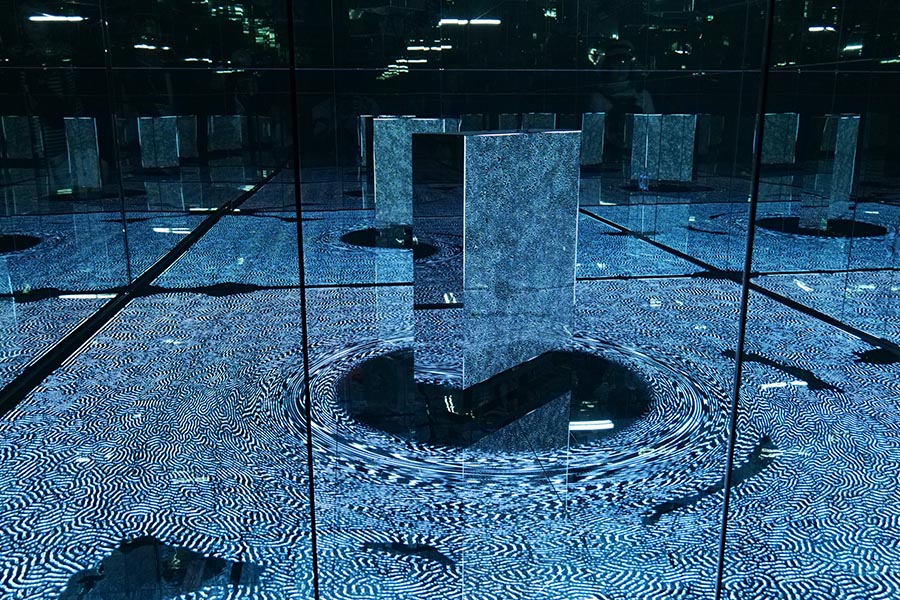

現代社会への問いかけと、彫刻的なアプローチを融合させながら、21世紀の万博に新たな風景を描き出そうとする──そんな試みのもとに生まれたのが、落合陽一が手がけるパビリオン「null²(ヌルヌル)」です。

「いのちを磨く」というテーマを軸に据えたこの建築は、従来の枠を超えるインタラクティブな構造で、これまでに見たことのないものです。建物全体が、まるで巨大な彫刻作品のように存在し、独自に設計された鏡膜やLED、ロボット技術などの先端テクノロジーが織り込まれています。自然の風景を映し出し、それをリアルタイムで変換することで、見る人と空間の関係性を再構築するような仕組みになっています。

この「null²」は、「空即是色・色即是空」といった仏教的思想や、「いのちを磨く」という哲学を背景に、縄文・弥生時代から日本に根づく“磨く”という美意識を現代的なかたちで表現したモニュメントです。万博における数ある展示の中でも、特に私が注目していたパビリオンのひとつです。

無限に広がるデジタルの水面に身をゆだねることで、自己と環境との境界が次第に溶け合い、新たな生命の感覚が立ち上がります。言葉を超えた非言語的なインスタレーション空間です。

光に満ちた反射の世界のなかで、私たちはあらゆる表象から解き放たれ、生命の本質的な構造とは何かを、理屈ではなく、感覚と直観によって捉えようとします。

未来の都市

「フューチャーライフ万博・未来の都市」は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が推進する「未来社会ショーケース事業」の一環として企画されたパビリオンです。12の協賛団体とともに提案され、私たちがこれから迎える社会のあり方や暮らしのかたちを、多様な視点から共に考える場となっています。

Kawasakiが提案する新カテゴリーの動物型パーソナルモビリティ「CORLEO」は、「Fun to Ride」の精神を受け継ぎつつ、四脚ロボティクスによる優れた悪路走破性と、モーターサイクルで培った操縦性・安定性を兼ね備えています。

ライダーの動きを繊細に感知し、人馬一体の安心感をもたらすその設計思想は、自然の中でこそ真価を発揮します。山々を駆け抜け、風を感じ、景色を味わう“移動本能”を呼び覚ます存在です。

私自身、万博を訪れる前から実機を一目見たいと願っていましたが、展示されていたのは実物大のモックアップで、動く姿を目にすることは叶いませんでした。市販化される日を心待ちにしています。

万博の建築

万博会場を訪れると、個性的で大胆な建築が次々と目を奪います。私は建築に関心を持っており、個性豊かなデザインのパビリオンを眺めながら歩くだけでも十分に楽しめました。

しかし、なぜこれほど自由な造形が可能なのか、不思議に思わずにはいられませんね。その背景には、パビリオンが仮設建築物として建てられているという事情があります。各敷地が建築基準法上の「道路」に接していないため、一定の条件のもと大阪市から仮設建築物の許可を得ることで、安全・防火・衛生面に配慮しながらも、一部の法規制が緩和されるのです。建築家にとっては、通常では実現が難しい構造や表現を試せるまたとない実験の場となり、そうした創造性の結晶が万博の風景を形づくっています。

ここでは、私が特に印象に残った建築をいくつかご紹介したいと思います。

いのちの未来

ロボット工学の第一人者、石黒浩がプロデュース、建築および展示空間のディレクションは遠藤治郎が担当。外観は一見、巨大な黒い石の塊のように見えるが、実は繊細なメッシュ膜で構成されています。時折、屋上からは水が静かに流れ落ちます。予約が取れず残念ながらパビリオンの内部を観覧できず、外側から眺めました。

カタール館

カタールパビリオンもまた、隈研吾氏の設計だと聞いています。私の知る限りでは、隈氏はこのカタールをはじめ、ポルトガル、マレーシア、そしてEARTH MARTの計4つもの建築を手掛けており、その活躍ぶりには驚くばかりです。

ブルーオーシャン・ドーム

設計は坂茂。軽量な構造材を用いた移動可能なドームとして構築されています。坂氏といえば紙管建築が広く知られていますが、本パビリオンでは新たな素材と構造を採用し、廃棄物を出さない持続可能な建築のあり方を提示しています。ドームB内で上映される映像は、原研哉氏が手掛けています。私は残念ながら予約がとれず、外から眺めました。

電力館

東ゲートをくぐると、最初に目に飛び込んできたのは電力館でした。ボロノイ構造を基調としたシルバーの卵型の建築は、周囲の光や天候、時間帯によって膜の色彩が多様に変化し、常に異なる表情を見せてくれます。

シンガポール館

小国ながらも壮大な夢を抱く。その象徴であるシンガポールパビリオン「ドリーム・スフィア(夢の球体)」は、夢想を現実へと昇華させる過程を具現化した空間です。魚の鱗状の外装で赤い球状の建物は、会場でも一際目を惹きました。

クウェート館

優雅に大きく羽ばたく翼を象った大胆な建築は、進歩の光を放ち、地域におけるクウェートのエンパワーメントの役割を象徴しています。寛容と受容の精神を体現した象徴的な存在です。

セルビア館

コンセプトは「浮遊する森(Floating Forest)」。ベオグラード中心部に位置する自然豊かな独特の島から着想を得ているそうです。この島では、茂る森林がドナウ川とサヴァ川の合流点に広がり、都市の輪郭と静かに交錯しています。

フィリピン館

万博の中でもひときわ恵まれた立地に、フランス館、アメリカ館、そしてフィリピン館が隣り合って並んでいます。フィリピン館の外壁には籐細工が施されており、東南アジアならではの風土と美意識が静かに息づく佇まいとなっています。

タイ館

「ヴィマン・タイ(VIMANA THAI)」と名付けられたタイパビリオンは、、地域に根ざした知恵と先端的なイノベーションを融合させ、タイ固有のアイデンティティを鮮やかに表現しています。

マレーシア館

マレーシア館は、多様な文化的背景と活気ある経済の姿を紹介することを目的としており、「調和の未来を紡ぐ」というテーマを建築全体で体現しています。印象的な竹のファサードは、繊細な美意識と現代的な構造が見事に融合しています。設計は建築家・隈研吾氏によるものです。

トルクメニスタン館

滑らかな曲線で構成されたトルクメニスタン館は、その造形美によってひときわ異彩を放っています。外壁には、カラクム砂漠を隊列を組むラクダが描かれ、同国の風土と歴史が象徴的に表現されています。通常、トルクメニスタンへの入国にはビザが必要で、特に個人での取得は極めて困難だそうです。そんな“秘境”ともいえる国の文化に触れられるのは、万博ならではですね。

水上オブジェ

幅17メートル、高さ18メートルに及ぶ金属製の巨大なオブジェは、圧倒的な存在感を放っています。夜間には、ウォータースクリーンとして映像を投影する演出装置としても機能し、幻想的なショーの一翼を担っています。

おわりに

約8割にあたる158の国と地域、7つの国際機関が参加する「EXPO 2025 大阪・関西万博」。私は2日間にわたり訪問する機会を得ました。リトアニアコンサートでは、作曲家・画家のミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニスの豊かな芸術世界に触れる貴重な体験ができ、リトアニアを始め、これまで馴染みのなかった国々への関心を広げるきっかけにもなりました。

各国パビリオンでは、プロジェクションやLEDを駆使した最先端の映像インスタレーションが特に印象的で、今後の展示企画においても大いに参考となりました。

また、仮設建築だからこそ実現可能な大胆で創造的な建築群は、視覚的にも知的にも刺激に満ちており、中でも「大屋根リング」は、多様性と統合の象徴として、理念と機能を高次元で融合させた秀逸な建築でした。

実際に訪れてみると、その多層的な楽しみ方に驚かされました。

「EXPO 2025 大阪・関西万博」は2025年10月13日(月)まで開催されています。興味のある方は、ぜひこの世界的な知の祭典を体験してみてはいかがでしょうか。

One World,One Planet.