はじめまして。金沢美術工芸大学美術工芸研究所で美術館事務を担当している門田枝美子です。皆さんは、金沢美術工芸大学に「美術工芸研究所」という部署があることをご存知でしょうか?実は私自身、かつてこの大学で彫刻を学び、修了生として巣立った身ですが、在学中はこの部署の存在を知りませんでした。そんな私は 「モンデンエミコ」というカタカナ表記の名前でアーティストとしての活動もしています。

アーティスト=作品で生計を立てる人?

私の学生時代(1999年〜2005年)は、アーティストといえば「作品で生計をたてる人」や「大学で教えながら制作を続ける人」というイメージが強くありました。ただ、私はなんとなくどちらの姿も自分にあてはまらないような気がしていました。そして、金沢美術工芸大学大学院彫刻専攻を修了する時、漠然と「一生手を動かし、作品を作り続けていきたい」という目標だけを立て大学を修了しました。

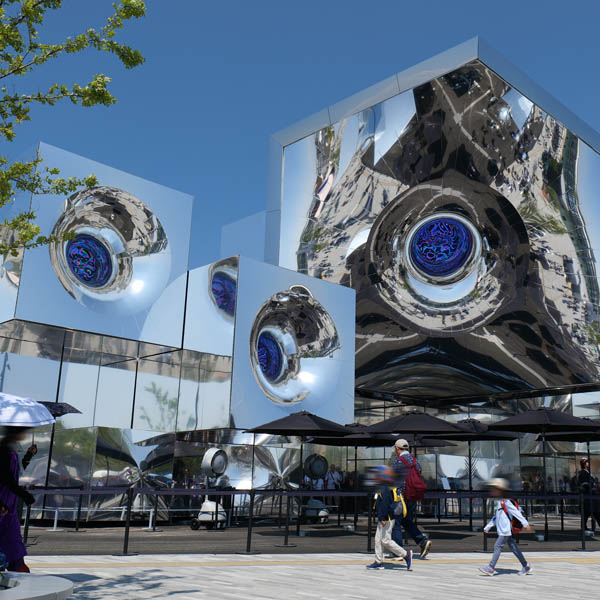

まずは作品制作を続けるためにお金を貯め、自宅で金属彫刻が制作できる環境を整えることを考えました。初めて就いた仕事は、2005年 愛知万博 愛・地球博のアテンダントでした。あれから20年が経ち、大阪・関西万博が開催されている、この時の流れに驚かされます。当時万博の仕事を選んだのは愛知県が地元だったこと、「今の時代に万博をやる意味を自分の目で確かめたい」という好奇心、そして自分の時間の大半をしめるのであれば「学ぶことのできる仕事に就きたい」との考えからでした。

制作方法の模索と働き方

万博で働きながら少しずつ制作環境を整えていきましたが、住宅街の実家では大きな音がでる金属彫刻の制作は難しく、溶接機やグラインダーなどがなければ進まない制作方法にも不自由さを感じていました。そんなとき、愛知万博のテーマ:自然の叡智にも影響を受け、「最小限の道具と材料で、どこにいてもつくることができるような制作方法」を模索し始めました。

その後、本学彫刻専攻の助手、金沢21世紀美術館非常勤職員、小学校・高校や大学の非常勤講師などを掛け持ちしながら制作を継続してきました。20代から30代前半は、理想のアーティスト像と現実の自分とのギャップに悩み、特に美術館で他のアーティストを支える仕事をしているとき、自分の制作を語ることにためらいがありました。しかし一方で、仕事を通じて得た人とのつながりや経験は、何ものにも代えがたい財産となり、私の人生を豊にしてくれたのも事実です。それでも長い間、「仕事も制作も中途半端なら、いっそ制作をやめた方が、人生がうまくいくのでは」と思い続け、制作を終えるタイミングを日々模索していました。しかし、結局手を止めることはできず、悩みながらも制作を続けてきました。

《刺繍日記》という転機

転機となったのは、二人の子どもの母となった頃のことです。二人目を妊娠中、友人との会話をきっかけに始めたのが《刺繍日記》という作品です。お菓子の箱や封筒など身近な紙に針と糸で日記を綴り、1日1枚Instagramに投稿するという作品です。針と糸で紙を刺す感覚は、私にとって鉄板を溶接棒でつなぐ感覚と同じで、彫刻制作の延長だと感じました。この方法なら、必要なのは針と糸だけ。場所や時間に縛られず制作が可能になりました。2025年8月1日現在、3500投稿を超えます。この作品は、結果として「モンデンエミコ」という自分自身を保ち続ける支えとなりました。母親になると、社会的には「○○ちゃんのお母さん」という別の人格で認識されがちです。最初は、このことに自分自身が消えてしまうような不安がありました。でも刺繍日記を続けることで、モンデンエミコとしての「私」を保つことができたのです。特に子どもが小さい時期には、作品を綴る数十分が私にとってかけがえのない時間だったのを覚えています。早朝起きて、授乳の合間に、子どもを寝かしつけた後に、とにかく時間を捻出して制作を続けました。このライフスタイルの変化により「仕事は生活や制作を支えるため、制作は自分を支えるため」という考え方に違和感はなくなっていきました。むしろ、そういうスタイルが自分に合っているのかもしれない、と受け入れられるようになったのです。

インスタグラム:@monden.emiko

ワークショップとの出会い

この頃から、美術を通じて得た経験を社会に還元したいと思うようになり、特に子どもたちに創造体験を届けたいと考えるようになりました。2021年からの4年間、金沢市民芸術村アート工房ディレクターとして、自主企画の運営を担当しました。年齢に応じたワークショップを展開し、未就学児対象の「アーチビ部」、小学生向けの「こどもアトリエ化計画」などを実施しました。保護者も含め、誰もが独創的な表現者であることを実感できる場となり、制作を通じて人と人がつながる手応えを得ました。かつて複雑に感じていたアーティストを支える立場にも、喜びや楽しみを見出すことができるようになっていました。

美術工芸研究所の仕事と職員としてやるべきこと

2023年4月から、金沢美術工芸大学 美術工芸研究所の美術館事務(学芸員業務)として勤務しています。

美術工芸研究所は、美術・工芸・デザインに関する調査研究を行い、芸術資料の収集管理、「アートギャラリー」「平成の百工比照 展示・閲覧コーナー」の展覧会運営などの業務を行なっています。私の担当する業務も、事務手続きから展覧会の企画、収蔵品の管理までと幅広く、日々学ぶことや考えることの連続です。でも、これまで自分を支えてきた「美術」という領域に携わることができるのは、大きな喜びとやりがいがあります。

本学には、彫刻家マリノ・マリーニ、アンディ・ウォーホル、富本憲吉、鴨居玲など著名な作家の作品を多く所蔵しています。作品点検時に収蔵庫で様々な素晴らしい作品を見るたびに、もし学生時代にそれらを見ることができていたら、今以上に感動していたのではないかと思いました。年間4本の企画展を実施しているアートギャラリーでは、できるだけ学生にとって様々なジャンルの作品と出会うことができる機会を設けるようにしています。そして単なる「鑑賞の場」にとどまらず、「創造と実験の場」となるようなプログラムやワークショップも企画し、発信していくことにも力を入れていきたいと思っています。もうひとつ、平成の百工比照 展示・閲覧コーナーは、工芸の技法、制作工程、材料や道具類、完成した製品などが「陶磁・漆工・金工・染織」の分野ごとに収蔵箱に納められており、棚から自由に取りだして見ることができる、全国でも珍しい施設です。教員と共に収集した資料を、箱に納め、データ化し、公開していくのが業務で、本施設を活用している様子を見かける度に、嬉しくなります。これら二つの施設は市民のみなさんにも公開している場所になります。

一方、収蔵作品の増加による保管スペースの確保が課題となっています。8,000点を超える所蔵作品の中には、学生の優秀作品として大学が買い上げたものも数多く含まれています。恥ずかしながら、収蔵庫の中で十数年振りに私の修了制作の作品と再会しました。保管してあることに感謝しながらも、作品貸し出しや、作品移動の負担、展示場所の制約等、収蔵されたゆえに作品活用が難しい現状であることも知りました。作品を適切に管理し、学外にも公開していくことも大切な役割なので、教職員と相談し、学芸員として、そして作り手としての視点も持ちながら、作品の保存と活用のあり方に向き合っていきたいと考えています。

二足の草鞋という自然な選択

振り返れば、美術館事務員とアーティストの「二足の草鞋」を履いていることは、ごく自然な成り行きでした。生き方や働き方が多様化する今、アーティストのあり方もまた多様です。「こうでなければならない」ではなく「こんな形もあってもいいよね」と考えられる柔軟さが大切だと思っています。20年以上制作を続けられたのは、ご縁があって出会うことのできたみなさんの支えのおかげです。私にとってはどちらもかけがえのない職業であり、生き方です。そしてその二つは、互いに影響し合いながら、私自身を成長させ続けてくれているのです。

金沢美術工芸大学美術工芸研究所は、2号館美術館を学外にも開かれた場として、学生や市民のみなさんが作品と出会い、学び、交流できる場所にしていきたいと考えています。まずはぜひ一度、本学図書館と合わせて2号館美術館にご来館ください。