風の吹くまま気の向くまま。映画『男はつらいよ』の主人公・車寅次郎が放った名言の一つです。成り行き任せにフラフラしているようにも思えますが、寅さんがあれほどまでに国民に愛されたのは、そんな姿に一種の憧れのようなものもあったのではないでしょうか。そうやって生きることも覚悟や勇気がいるということを、私たちは知っているはずですから。

今回、フラフラ…というよりは、気持ちの赴くまま自分のやりたいことに向かっていく一人のフリーランス俳優に話を聞きました。

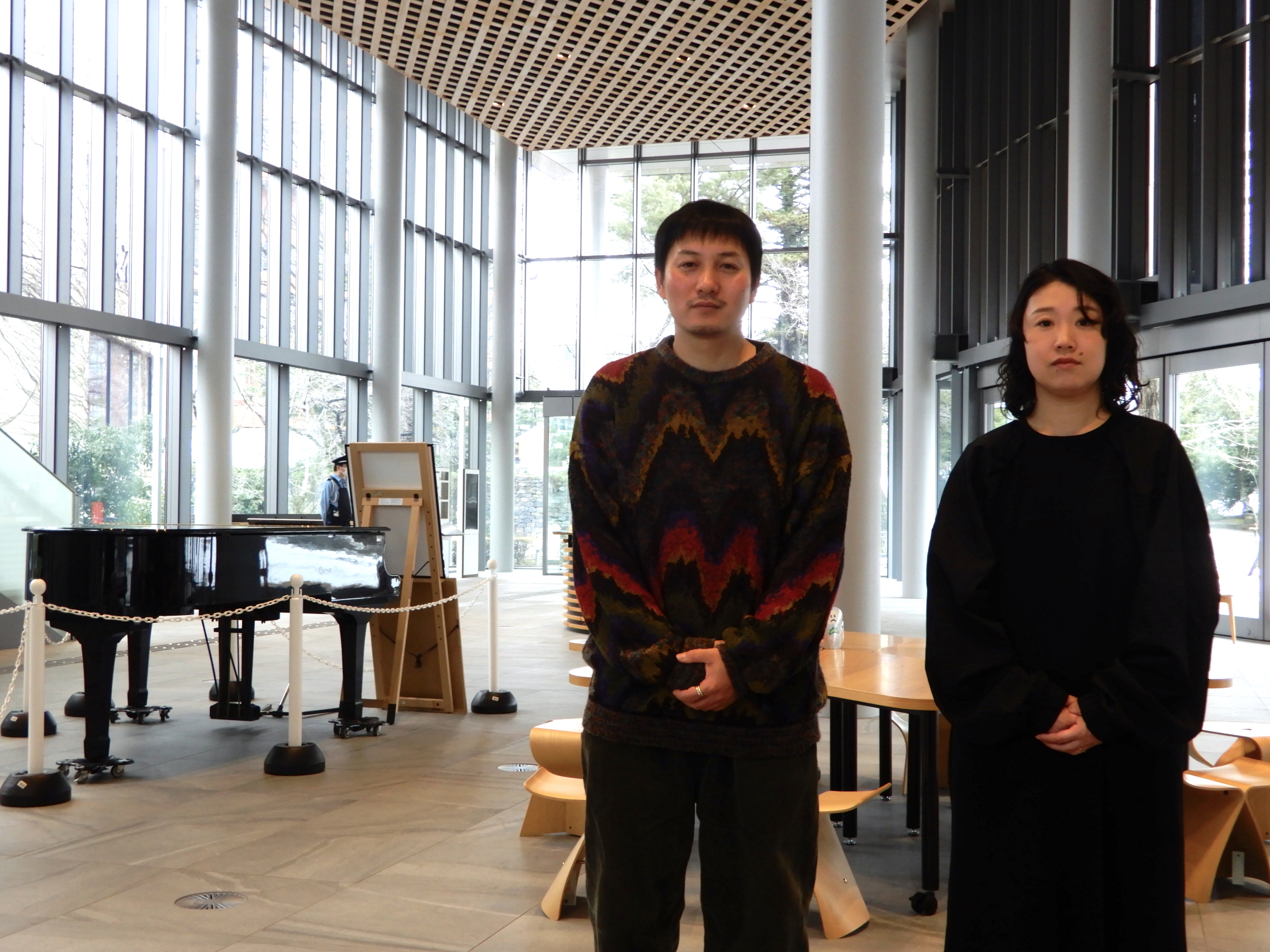

金沢を拠点として映像作品を中心に俳優活動を行う・星能豊(ほしの ゆたか)さん。インタビューの間、何度か彼はこう言いました。「いつまで俳優を続けられるかわからないですけど」。

アート活動をする人の中には、死に物狂いでなんとしてでも続けていきたいという方もいると思います。星能さんも、言葉でそう言いながら心の中では同じように思っているかもしれません。しかし、他者へ自分のスタンスを示す時にそう言葉にする彼は、なんだか寅さんを見ているように思えたのです。

インタビュー:西川 李央

──星能さんが俳優になりたいと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

僕は俳優を志したのがそもそもかなり遅いんですよ。金沢の高校を卒業後、通っていた洋服屋に拾ってもらい、18歳からアパレル店員をしていました。

接客業をしていると、お客さんとの会話で映画の話をすることも多くて、話のネタにシネコンでハリウッド映画などを観る機会も多かったんです。そんな中、あるお客さんに「舞台って観たことありますか?」と聞かれて、仲代達矢さん主宰の俳優養成所 “無名塾”が行う能登の公演を観に行きました。その時、たまたま自分の今後を考えている時期でもあって、まんまと感化されてしまったんですよね。

──幼い頃や10代で目指し始める人も多い業界の中では、遅めのスタートではありますね。演劇のどんなところに魅力を感じたんでしょうか?

自分の声や身体を使って表現するということですかね。洋服って自己表現にもなりますけど、言ってしまえば着ることで自分をごまかすこともできてしまうじゃないですか。でも声や身体って変えられないものだから。

実はその時、能登の中島町にある能登演劇堂で募集していた無名塾のロングラン公演のエキストラに応募して、金沢から中島町へ毎日バイクで通ったんです。そこで当時無名塾に所属していた滝藤賢一さんたちと一緒にお風呂に入ったのも覚えています。滝藤さんは覚えていないと思いますが「つらいぞ、この世界は」なんて言われながら(笑)。

──すごい行動力ですね!そこからどうやって俳優の道へ?

アパレルを辞めてすぐに、地元の劇団アンゲルスで演出家として活躍する本庄亮さんの別ユニットで見習いをしながら、稽古をつけていただく日々を過ごしていました。

同時に、東京へも頻繁に行っていました。親は洋服屋として独立すると考えていたように思いますが、実はオーディションを受けに行っていたんです(笑)。その後、この業界では年齢的にかなり遅い状況でしたが、初めて演劇の研修所の合格通知がきて上京。その頃どちらかというと東京に出てた友人がどんどん地元に戻ってくる時期だったので「今からいくの?!」と驚かれましたよ。

──どういった研修所だったんですか?

そこは舞台をベースとした研修所でした。オーディション受験者は「何年間、どこそこで演劇経験があります」というような方ばかりだったんですが、後から聞くと僕は経験が少なくて染まり切っていないことが逆に良かったみたいでした。

実はあるベテラン俳優さんの劇団が主宰する研修所で。習うことは舞台が中心でしたが、映像作品にも多く出演されている方なので、講師で来てくださる方も映像に携わっている俳優さんや脚本家さん、監督さんが多かったんです。そのため予習も含めて映像作品を多く観るようになりました。

金沢には『シネモンド』という有名なミニシアターがあるにもかかわらず、僕はそこでやっとインディペンデント映画の文化を知ったんです。多くのミニシアターが点在する東京でこの存在に触れられたということは、自分にとって大きなことだったと思います。

この時からしばらくして、主演作『土手と夫婦と幽霊』(2018年/監督:渡邉高章)が『シネモンド』で公開となったり、カナザワナイトミュージアムの企画として同じ小学校出身の文豪・徳田秋聲の記念館でも上映されたりしました。こうした結果も俳優活動を続けていく糧になったと思います。

──研修所を卒業してから東京で活動していたそうですが、金沢にはなぜ戻ってきたのですか?

東京にいた頃は、やはり「代わりはいくらでもいる」という状態でした。演劇はなかなかできず、各地の芸大の映像学科が撮る作品に出ていたことが多かったですね。

東京で7年ほど頑張ったんですが、正直金沢に戻ってきたのは辞めようと思っていたからなんです。でも戻ってきて1週間ほどで、福井で行われる文学賞の実写化映画のオーディションに誘われて、受けてみたら通っちゃったんです、メインキャストの一人として。

そこから、その映画を観た人から少しずつ依頼をいただくようになったんです。東京時代の知り合いが「少し予算とれるようになったから」と呼んでくれたこともありました。ちょうど新幹線が開通したタイミングだったので、行き来しやすくなったのも運が良かったんだと思います。

──辞めるつもりで金沢にきたのに、ひょんなことから続けられるなんて巡り合わせですね。

県外の方から見て、金沢は文化芸術への感度が高いという印象も後押ししているのかもしれません。金沢にいる俳優を使うことで、この街そのものに興味を持っていただく機会が増えました。金沢での上映は、監督にとっても首都圏以外の地方で観ていただくことに意義を感じることができるようで、地元をそう捉えてもらえるのはありがたいですし、そうやって金沢でインディペンデント映画が上映される機会が増えるのも嬉しいです。

県外の方を石川のいろんな場所へアテンドすることもあります。羽咋で撮影をおこなった映画『地球星人は空想する』でも、県外の撮影クルーが石川県を楽しむ姿がとても印象的でした。羽咋=UFOのまち、というのは県民には有名ですが、それを県外の方が作品に昇華させていく過程も含めて感慨深い作品になりました。

──舞台の研修所を経ていますが、現在映像作品を中心に活動されているのはなぜですか?

依頼が多いというのもありますが、まっすぐ作品に向き合う撮影クルーやキャストの中で芝居ができる、ということが大きいですかね。機会があればもちろん舞台のお仕事もしてみたいです。でも研修所で舞台に対する「怖さ」を教わったので、勇気がいるなとも思います。

舞台は、自分が芝居をするその場の全員が味方ではない、と研修所で教えられたことがありました。もちろん舞台だけでなく映画もですが、いろんな観方をするお客さんがいます。舞台はその目の前のあらゆる視線からの状況を超越した中で自分がどう表現するかを問われるものだと思うので。

そしてひとつの舞台をつくりあげる1、2ヶ月の過程も素晴らしい表現活動ですが、その期間で映画の場合だと3、4本作品に関われることもあるんです。経験値を上げたい今の自分にとっては映像作品を中心に活動するのが合っているなと思っています。

──星能さんが主に活動の中心とされているインディペンデント映画。その魅力はどのような部分だと考えていらっしゃいますか?

商業映画と違ってかなり限られた予算の中で制作しているので、壮大な世界観というよりは、恋愛や家族関係など自分たちの身の回りのものを描いている作品がとても多いんです。また、限りなく無駄なものを省いて伝えたいことをストレートに描いているようにも思います。

小日向文世、竹下景子など実力派の大ベテランがキャストに名を連ねた映画『かぞくわり』(2019年/監督:塩崎祥平)。星能さんは二人が演じる夫婦の義理の息子として出演。

他にも、商業映画のようにスポンサーに沿って使わなければならない商品があるわけでもないので、予算は少ないけれどそういう意味では自由度が高いと思います。ただ、僕個人もたくさんインディペンデント映画を観るので観客目線の話をしますが、自由度が高いからこそ表現の個性が強すぎて何を伝えたいのか分からないことも多々。正直観終わったあとに、この時間を返せって思うこともあるんですよ(笑)。でもそういう時にも観ている方には「分からなかった」ということを楽しんでほしいなと思うんです。

──映画って「分からなかった」と言いづらいと思っていました。そういう時、自分の理解力のなさが恥ずかしかったんですが、気負わずに観ていいんですね。

制作プロセスの観点でみると商業映画は「分からなかった」では済まされないので、どちらかというと感想を言いやすい作風が多いと思います。でもインディペンデントは、監督の頭の中をちょっと覗いてみたような感覚。他人の頭の中なんてそりゃあ分からないこともあるけど、それを覗くということが面白い体験なのかなと思います。

商業映画よりアート性が強いと言われるのもそういうところだと思うし、そもそもアートって分からなくても別にいいんじゃないですかね。

──星能さんは現在事務所や劇団などどこにも所属せずに活動されていますよね。

そうですね、自由に動けることは自分のスタンスに合っていますし、妙な気配りも要らないのが楽です。やっぱり所属している場所によっては「ここに出るとこっちは出演しにくい」みたいなこともあると聞くので。

ただ、東京では舞台と映像の垣根があまりなく、舞台中心の俳優が映像に出ることも、映像中心の俳優が舞台に出ることも多くありました。金沢ではある程度の区分ができているようなのですが、個人的には分け隔てなくていいのではと思っていて。なので、北陸で撮影がある時は舞台をされている俳優さんに僕から声をかけることもしています。それぞれの界隈がうまくつながっていけたらいいですね。

──俳優をしていて良かったなという体験を教えてください。

普通ではできない体験をたくさんさせていただきました。例えば検察事務官役を演じた映画『センターライン』(2018年/監督:下向拓生)は福岡のインディペンデント映画祭でグランプリを受賞し、その後海外の映画祭でも上映されました。

海外の映画館のスクリーンに自分が写っているということや、海外のお客さんの反応を生で感じられたことが嬉しかったです。

また、同作は国内の様々なミニシアターでも上映されたのですが、昔ながらの絵看板職人がいる映画館『御成座』(秋田県)でも上映され、自分の顔が絵看板に掲げられました。都合がどうしても合わず直接見に行くことができなかったのですが、俳優冥利に尽きるなと感激しました。

──直近でも上映会が控えていらっしゃるんですよね。

東京での上映になりますが、前述した映画『地球星人は空想する』と、コロナ禍での撮影の中、遠い未来を描いた作品『幸福な装置』(2024年/監督:田中晴菜)が同時期にそれぞれ劇場初公開となります。

インディペンデント映画に興味を持たれた方はぜひミニシアターに足を運んでみてください。

自分の思いに真っすぐな星能さん。時に立ち止まったり、空を見上げたり、寄り道をしたり。それでも前に進んでいくと、ふとした拍子に思わぬ景色が見られるのかもしれません。

これからも、風の吹くまま気の向くまま。

「いつまで続けられるかわからない」芸術活動を、気持ちの赴くままに続けるその姿が、自由に生きる寅さんとどこか重なってみえました。

とつとつと話す星能さんは、寅さんのように快活明朗な破天荒ではないけれど、その目には映画の世界を見つめる静かな炎が宿っているようでした。

(インタビュー:2023年12月/取材・文:西川李央)