金沢美術工芸大学(KANABI)から最新のトピックをお届けする「KANABIカッティング・エッジ」。第20回となる今回は金沢美術工芸大学 美術科彫刻専攻学部 2年 那須開登さんに寄稿いただきました。大学志望の経緯、大学での取り組み、考察についてお話していただきます。

金沢美大志望の経緯

僕は京都にある美術科の公立高校の彫刻専攻を卒業しました。学校に『青銅時代』というロダンの作品があったこともあり、ロダンの人体に対する力強く且つ緻密な表現に魅力を感じていました。実習室に置かれていたロダンの作品集で見た、『ピアニストの手の秀作』も、今にも動きそうな造形で、とても感動したことを覚えています。同時にリチャード・セラやジェームズ・タレルなどの現代の作家にも魅力を感じていて、このような思いからもっと彫刻の勉強をしたいと思って金沢美大を受験しました。

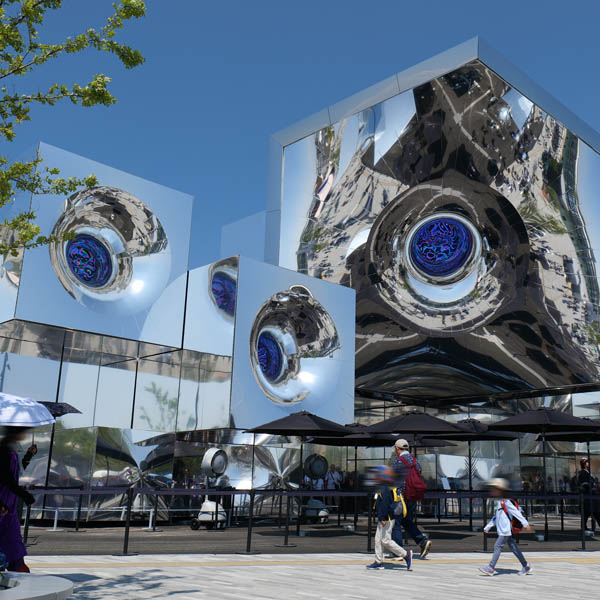

金沢に興味があったもう一つの理由は金沢21世紀美術館です。2023年の11月に21世紀美術館が主催した、哲学者ティモシー・モートンの講演会を公聴しに来ました。僕はその時、高校3年生でした。モートンは自然環境と芸術や文学、哲学を繋いでいる思想家であると聞き、興味を持っていました。そこで世界的な芸術家や思想家と金沢のまちとを繋ぐ金沢21世紀美術館の活動に魅力を感じたことも僕が金沢に来るきっかけの一つになったのは確かです。

大学での制作

現在、僕は2年生です。美大の彫刻専攻では、1年次と2年次の前期まで、木彫、石彫、人体、金属、複合メディアと、素材ごとに一通り勉強します。それぞれの素材の専門の先生が課題を出し、制作しながら素材に何ができるのか、その素材をどのような作品にするのか、を考えます。各先生によって課題はまちまちで、具象的な模刻を課題にする先生もいれば、とても自由度の高い課題を設定する先生もいます。もちろん先生の出す課題と自分がやってみたいこととの間にギャップを感じることもありますが、それぞれの先生の課題と向き合いながら基礎的な制作を続けることで、自分が追々作っていきたい作品のイメージや、自分が身につけたい技術が見えてくることがあります。

たとえば、1年次前期の木彫課題では、クスノキを材料として、6週間を掛け、牛骨を模刻しました。高校で学んだデッサンの技術を木に置き換え、描くことと作ることとの関係の勉強になりましたし、同時に、電動工具はほぼ使わず、鑿の研ぎ方や木目の見方も学びました。

授業以外の自由制作もできます。僕の場合は共通工房の一つである木材加工機械室を使って制作をすることが多く、積極的に共通工房の専門員の方に学びに行って、様々な木材加工技術を学んでいます。ジョージ・ナカシマという日系アメリカ人の家具職人が作るテーブルや椅子に憧れ、それらを真似た家具制作もしています。

1年生の時は木工室の技術専門員の方に譲ってもらったウォールナットの天板を使って一枚板のテーブルを制作しました。脚も全てウォールナットで作り、乾燥による割れはマホガニーの蝶形の継ぎ目を専用に作って、修正しました。家具制作は最終的に自分の家に納めることができる作品を作るという楽しさがあり、2年になった今、今度はケヤキの天板を使ってもう少し高度な組み木技術を使った座卓の制作に取り組んでいます。

社会との接点を考える

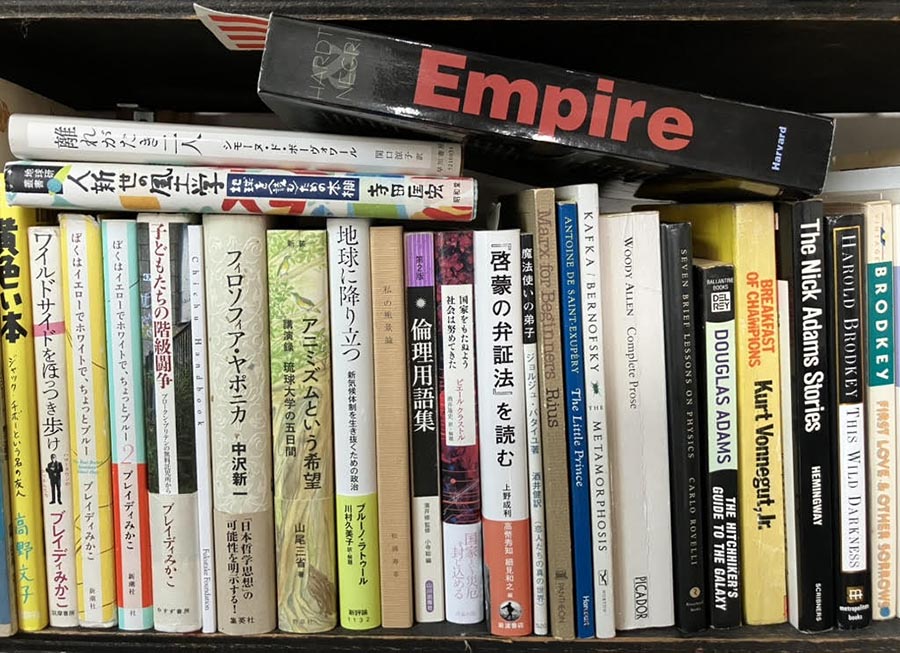

現代社会において学生でいることは、常に現代社会の分析を続けるということです。経済的な合理性を求めるあまり、人間や環境を搾取し、破壊してきた資本主義社会ですが、我々がどのようにしてそれを是正するのか。現代社会が抱える様々な問題にどう向き合うのか。そのための勉強は欠かせません。そして、現代の分析は過去の探究なしには不可能です。僕は哲学、政治学、歴史、文学など、様々な人文思想や社会科学を自主的に勉強するように心がけています。1年次には柄谷行人の『探究I』『探究II』、デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ』などの思想書、ジョーン・ディディオンの『ホワイト・アルバム』やヘミングウェイの短編集、大江健三郎の『個人的な体験』などの文学書を読みました。2年生になった今はもっと専門的に現代政治哲学や社会運動論にも興味を広げて勉強を続けています。

僕は芸術と思想の関係にとても興味があります。例えば1960年代にアメリカでは反戦運動が広がる中、アレン・ギンスバーグやジャック・ケロアックを中心に「Beats」という詩人たちのグループがありました。「Beats」 はジャクソン・ポロックなどの抽象表現主義の画家、ボブ・ディランなどの音楽家、そのほか様々なジャズミュージシャンたちと連携して、芸術的で文化的な反戦運動を繰り広げました。僕も、芸術と言葉、政治の関係を常に探究の対象にするようにしています。

世界市民的な芸術

大学に入って芸術論を勉強すると、よく「美術」という概念は海外のもので明治に日本に渡ってきた、という指摘がされることに気付きます。が、僕は近頃、これは割とどうでもいい指摘だと思い始めました。なぜならその指摘は大抵の場合、無意識にも意識的にも日本的な美術は何であるか、という国境単位の美術、あるいは国家的な美学と結びつけられることが多々あるからです。江戸の国学者たちも似た指摘をしてきたわけで、本居宣長は日本の大和心(やまとごころ)と中国の漢意(からごころ)とを分けて、大和心の優位性を説いていました。構造自体は、その頃と変わらないところがあります。「美術」が外来の概念であるということにこだわっても、その指摘があくまで歴史的な国家主義の流れに回収されてしまうなら本末転倒です。だから、それならば美術の概念も国家概念もともに自明視してはいけない、ということがわかります。

僕は1年の後期の「日本美術史 II」の授業で、政治学者の丸山眞男が注目した「雑居性」という概念を導入して、美術という語の外来性の指摘の必要性を疑うレポートを書きました。雑居性とは、ある一つの場所で様々な体系が入り混じることであり、僕は日本美術の歴史から、数多くの雑居的な現象を取り上げ、共同体を超えた交換がどのようにして日本の美術を影響し続けてきたかを考えることを目的に書いたのであり、それは美術を世界市民的な視点から見直す面白いきっかけになりました。

このレポートのために調べ物をしているときに分かったことの一つに、最初期の仏像は現在のパキスタンあたりでつくられ始めたと言われていることです。ここはギリシアの彫刻的な美学と東洋の仏教的な思想とが出会う地理的な中間地点であり、この事実から、仏教の信仰の根本にある、仏像に向かって合掌するという基本的な行為でさえ東洋だけでは完結しない、とても興味深い歴史的事象が存在することがわかります。

現代社会において学生でいること

高校時代からずっと社会科学や哲学に興味があった僕は、それを大学に入学した後も続けることができるか心配でしたが、今では大学図書館で本を借りて読んだり、一般教養の先生と話しをしたり、読書会をしたりと、充実して勉強を続けることができています。

1年の前期にはイスラエルのパレスチナ侵攻が続く中で、中東の問題の読書会に参加しました。次第にその会は、アントニオ・ネグリとマイケル・ハート著 『マルチチュード』の読書会に発展し、哲学的な観点から社会問題に向き合おうと数人の学生が参加しています。投票率が低く、政治的な意見表明が後ろめたいと評されている若い世代ですが、表面化してきた社会問題を前に、構造的な不平等についての勉強を続けようと思っている仲間が数名であっても美大にいることは僕にとってはとても嬉しいことです。

今、学生でいることは、他者について考えるということであると思っています。その他者とは移民であり、自然環境であり、遠くの国で抑圧的に戦争をしかけられている人々です。他者について考えるとは、自分に直接的に関係のない(ように思われる)人々のことについて考えるということです。ガザの子供達が東日本大震災が起こった時に、被災者たちを思って凧を揚げてくれたような、優しさに基づく連帯は如何なる形をとるのか。アメリカ大統領が議会の承認も無しにイランに空爆を仕掛ける今日、国際法や民主主義的原則の崩壊を見て、一個人を超えるような権力に対する抵抗方法の模索の必要性を再認識しています。