世界が未来へのヴィジョンを語り合う場として、大阪に万博が帰ってきました。

EXPO 2025 大阪・関西万博は、2005年の「愛・地球博」以来、実に20年ぶりとなる日本での国際博覧会です。さらに遡ること55年前の1970年には、日本の高度経済成長を象徴する『日本万国博覧会(EXPO’70)』が大阪・千里丘陵で開催され世界から注目を集めました。

今年2025年は、大阪において二度目の『日本国際博覧会』開催となります。2025年4月13日から10月13日までの184日間にわたり、大阪・夢洲(ゆめしま)を会場に、158の国と地域、7つの国際機関が参加し、歴史的な節目を迎えます。

アーツカウンシル金沢を代表し、ディレクター方野が現地を訪れ、コンサートおよび会場の様子を前編/後編の2回に渡ってお伝えさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。

万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」

EXPO 2025大阪・関西万博のテーマは『いのち輝く未来社会のデザイン』。人類共通の課題解決に向け、先端技術など世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場として行われます。万博はこれまで、画期的な技術革新やライフスタイルの転換点を創出してきました。この大阪・関西万博では何が生まれ、私たちの暮らしにどのような変容をもたらすのでしょうか。

灼熱の大阪夢洲、7月6日レポート

7月6日(日)、私は金沢から新幹線・特急・電車を乗り継ぎ、灼熱の大阪・夢洲へと向かいました。午前9時の開場直前となる時刻に東ゲートに到着しました。すでに多数の来場者が列をなし、開門を今か今かと待ち構えていました。この日の一般入場者数は10万6,000人に達し、関係者を含めた総来場者数は約12万2,000人にのぼったそうです(開幕から78日目を迎えた6月29日時点で、万博の関係者を含む累計来場者数がなんと1,000万人を突破!人気が伺えます。)加えて、大阪市内の最高気温は34.9度を記録し、会場全体が文字通り熱気に包まれた一日となりました。

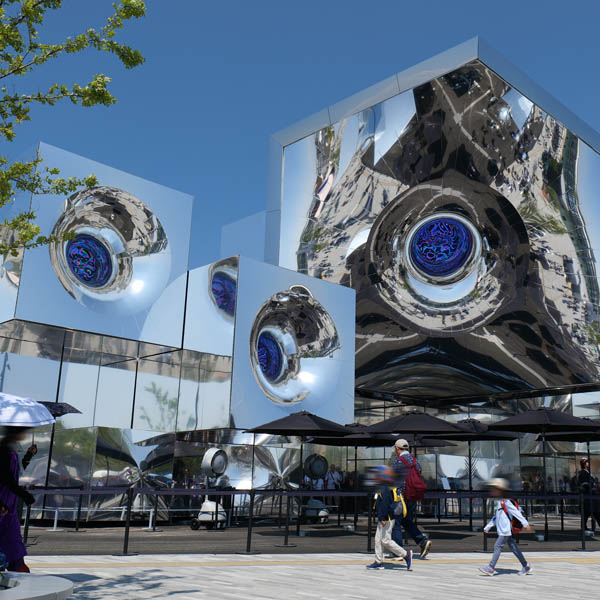

東ゲートをくぐると、目に飛び込んできたのは、名和晃平による作品《Snow-Deer》です。私は一目散にこの作品へ足早に向かいました。降り積もる新雪のようにふっくらとした白い鹿が凛として立っていました。これから始まる体験への期待感が一層高まります。

続いて迎えてくれたのは妖怪のような万博公式キャラクター「ミャクミャク」。5つの眼球と、細胞のような球体が複雑に結びついた不気味さすら漂う存在ですが、不思議なことに見れば見るほど愛着が湧いてきます。万博会場でも驚くほどの人気を集め、記念撮影のため列が続いていました。

世界最大の木造建築〈大屋根リング〉を歩く

しばらく歩き進めると、視界に現れたのは、建築家・藤本壮介によって設計され、2025年3月に「世界最大の木造建築物」としてギネス認定を受けた〈大屋根リング〉。全周約2kmの環状構造を有し、多様性と一体性の共存という万博の理念を象徴するこの巨大建造物は、まるで清水寺を思わせる木組みの構造を持ちながら、現代建築としての存在感を確立しています。

この大屋根の上部は「スカイウォーク」と呼ばれる遊歩道となっており、ニューヨークのハイラインを彷彿とさせる緑豊かな小径がぐるりと一周続いています。高台からは万博会場を一望でき、視界が開けるその眺望は格別です。加えて、大屋根は日射しや雨を遮る機能を果たすと同時に、広大な会場内での位置把握の指標としても極めて有効です。支柱には1から78までの番号が付されており、番地のように現在地を確認できる工夫がなされています。

私はパビリオンを巡る前にエスカレーターでこの大屋根リングの上へ登り、眼下に広がる会場全体をゆっくりと見渡すことにしました。世界を見渡すかのように思え、万博の全貌が、徐々に輪郭を帯びてくるように感じられました。

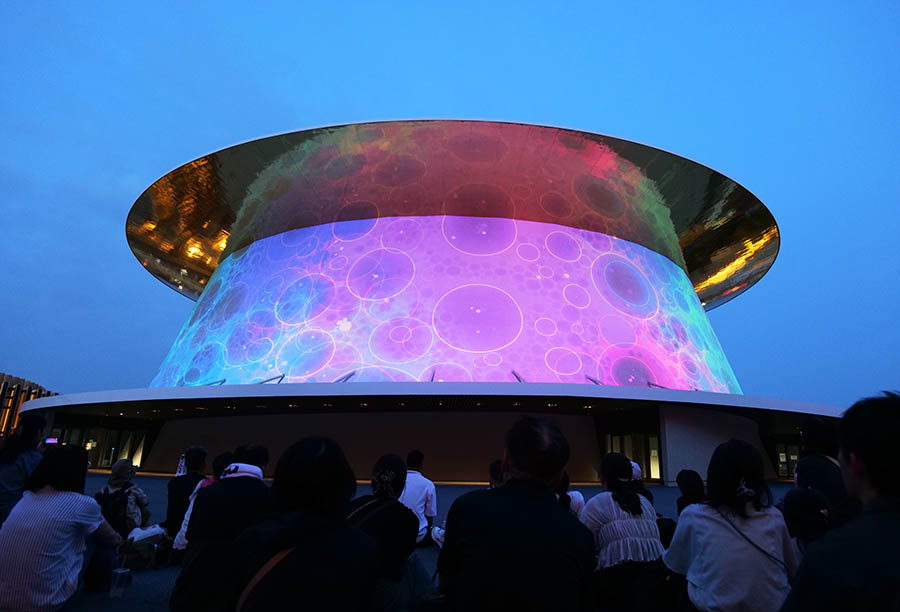

EXPOホール シャインハット

建築家・伊東豊雄によって設計されたホール、通称「シャインハット」。その姿は、円錐形の構造体の上に金色の皿が載せられたような独特のフォルムを呈しています。万博では近未来的なデザインの建物が多い中、このホールは未来的というよりもむしろ、原初的で普遍的な造形美を備えた建築でした。力強さと簡潔さが共存するそのデザインは新鮮な印象を覚えます。興味深い点がもう一つ。この黄金材が1970年の大阪万博における岡本太郎の《太陽の塔》の「黄金の顔」と同一素材であるとのことです。意図せぬかたちで過去と現在の万博が素材を通じて呼応しており、切ってもきれない運命を感じました。

今回は内部に足を踏み入れることは叶いませんでした。写真で観た感想なのですが、ホール内壁面は白い布地で覆われており、その有機的な曲面はまるで人体の小腸内部のようです。この内装はテキスタイルデザイナー安東陽子によるものであり、布という柔らかな素材が空間に独自の質感をもたらしています。

この日の夜にはシャインハットの壁面でプロジェクションマッピングが行われていました。ホールとしての機能だけではなく、映像投影としてもEXPOホールが活用されていました。

日本館

日本館のプロデューサーはnendoの佐藤オオキ。外壁と内壁には、木と木の間に鉄骨を挟んだ構造材をドミノのごとく連続して配置されています。館内は「Plant」「Farm」「Factory」の三つのエリアが設けられ、それぞれが生物の循環や廃棄物処理など、持続可能社会をテーマに構成されています。循環を可視化した展示で「生きるパビリオン」のあり方が体感できます。

日本が海外で高く評価されている漫画やキャラクター文化があります。キティちゃんやドラえもんも日本館で目にすることができます。日本館はきめ細やかな展示がされており、質の高さを伺えた展示に仕上がっていました。

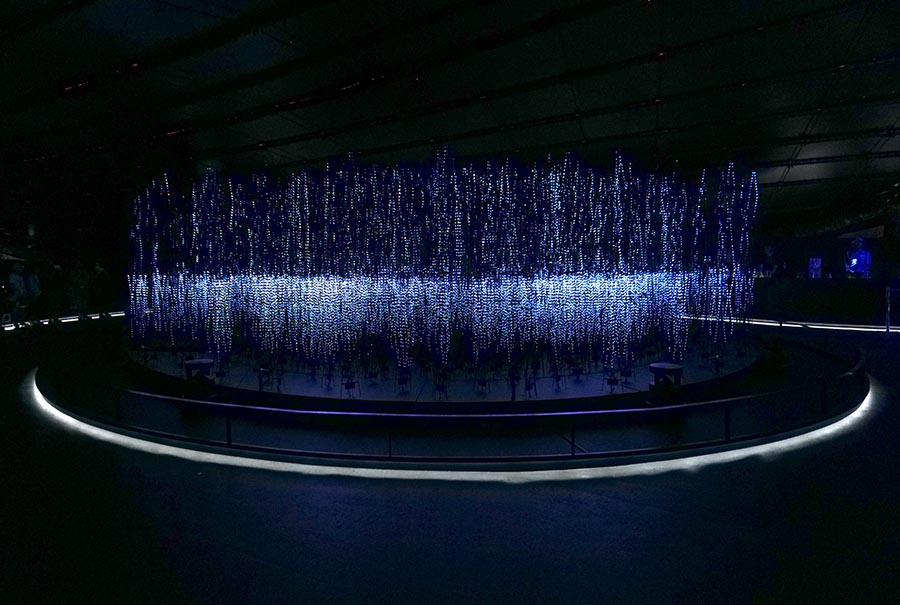

シグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」

生物学者・福岡伸一がプロデュースを手がける「いのち動的平衡館」は、「いのちを知る」をテーマに掲げ、氏の代表的な概念「動的平衡(Dynamic Equilibrium)」を体現したパビリオンです。館内には約3万6,000本のLED基板によって構成された光のインスタレーション「クラスラ(Clathra)」という装置があります。

生命とは、エントロピー増大の法則に抗いながら、絶えず自らを分解・再構築し、秩序を維持し続けるプロセスである。この哲学的な生命観が、クラスラの動的な光と構造によって視覚的・空間的に表現されます。パビリオンそのものも、定常ではなく「うつろい」と「変化」を内包した存在として設計されており、生命とは何かを訴えかけてきます。

私は福岡氏の著書を数多く読んでおり、その思想に多くの刺激を受けてきました。語りたいことは尽きませんが、いのち動的平衡館については、このあたりで筆を置きたいと思います。

静けさの森

これまでの万博では、その時代を象徴するモニュメントが会場の中央に設けられることが多くありました。2025年の大阪・関西万博において、その中心に位置するのは「静けさの森」です。テクノロジーが加速度的に進化を遂げる現代において、人工物ではなく「森」という有機的な存在が中心に据えられることは、まさに今の時代が静寂や内省を必要としている証なのかもしれません。

会場では、先端技術を駆使した多様なパビリオンが林立し、来場者の感覚や思考を刺激する展示が数多く並びます。そうした高揚感のなかで、ふと立ち止まりたくなったとき、心と身体を静かに整える場として「静けさの森」は存在しているのかもしれません。

この森には、木々や草花に自然と溶け込むように、レアンドロ・エルリッヒ、オノ・ヨーコ、ピエール・ユイグら国際的アーティストによる作品が点在しており、散策の途中でアートとの出会いを楽しむことができます。万博では、最先端と静寂、人工と自然、刺激と癒しのコントラストが楽しめます。

地面に埋め込まれた器を覗き込むと木々や空が写し出されます。

このケージのハウスは四分割されており、趣の異なる4つの庭で構成されています。鏡張りになった壁面に植物や森、空、自分自身が写し出され、世界はどこまでも反復して無限の広がり見せてくれます。

植物が生い茂る森の中に捨てられたかのように横たわっている彫像。作品と自然の境界線が曖昧で、うっかりこの作品を見落としていまうところでした。これから夏本番、作品はさらに自然と調和し境界線を失って溶け込んでいくことでしょう。

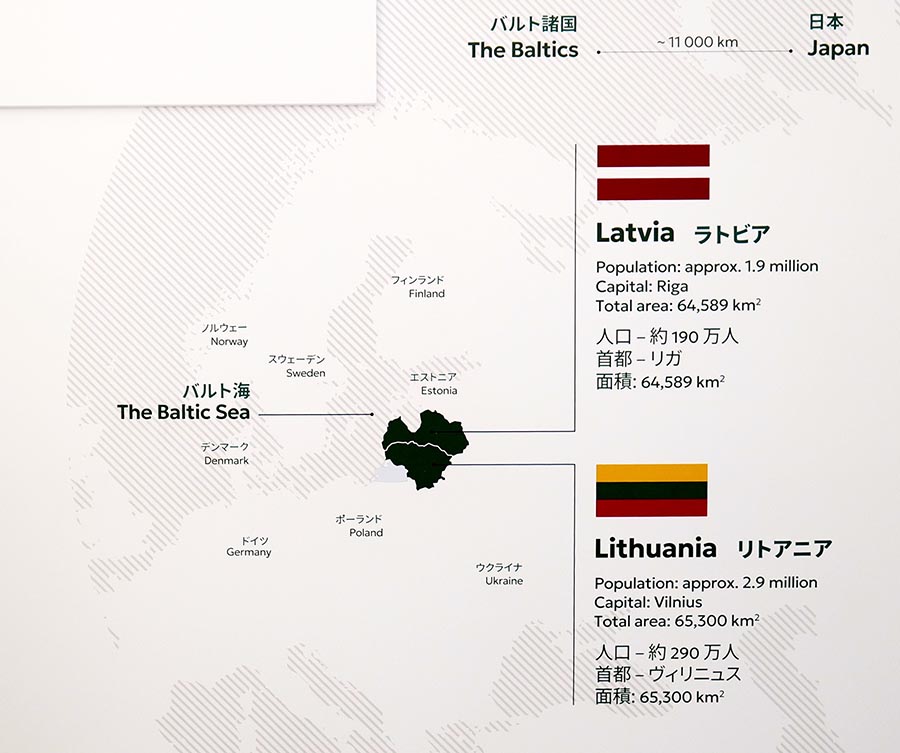

リトアニア、ラトビアのバルト館

「リトアニア国民の日公式式典」へのご招待を受け、リトアニアが参加するパビリオン「バルト館」を訪れました。バルト海に面したリトアニアは、日本からおよそ11,000キロメートル離れた北欧の国。国土は約63,500平方キロメートルと日本の約6分の1の広さで、人口は約290万人。これは大阪市の人口(約275万人)とほぼ同規模にあたります。リトアニアは、雪に覆われた厳冬から輝く陽光の夏まで、四季折々の豊かな自然に恵まれた国です。人々は自然との共生を大切にし、深い愛情をもってそれを守り育んでいます。

バルト館では、リトアニアとラトビアでみられる多様な植物を押し花にして展示され、北欧の植物の多様さに触れることができます。具体的な展示というわけではありませんでしたが、リトアニア、ラトビア両国が誇る先端テクノロジーへの取り組みも紹介されていました。科学、医療、宇宙開発、フォトニクス、フィンテック、ライフサイエンスといった分野において、国際的に存在感を着実に高めつつあるそうです。

キノコのような愛らしい姿をしたバルトパビリオンの公式キャラクター「バラビ」にも出会うことができ、パビリオンに彩りを添えていました。

リトアニア建国記念日をお祝いするコンサート

MKČ Lab ー 音と映像でよみがえるチュルリョーニスの世界

これまで数々のパビリオンを巡ってきました。気がつけばあっという間に夕刻を迎え、会場であるEXPOナショナルデーホールへ向かうと、すでに多くの来場者が詰めかけ、開演を待ちわびる熱気に包まれていました。

この日のプログラムは、リトアニア建国記念日を祝して開催される音楽コンサート「MKČ Lab ― 音と映像でよみがえるチュルリョーニスの世界」。リトアニアを代表する芸術家ミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニスの幻想的な世界観を、音と映像を融合させた新たな表現で体感する試みです。

演奏は、ピアノ、サクソフォン、チェロ、そしてリトアニアの伝統弦楽器カンクレスという四重奏編成で行われ、古典と現代、民族と普遍が交差する豊かな響きがホールに満ちていきます。

◯ ペトラス・ゲニューシャス(ピアニスト)

◯ ペトラス・ヴィシニャウスカス(サクソフォニスト)

◯ アイステ・ブルジャイテ(カンクレス奏者)

◯ ユスタス・クリカウスカス(チェリスト/エレクトロニック・ミュージック・クリエイター)

このコンサートは、単なる演奏にとどまるものではなく、クラシック、現代音楽、合唱、エレクトロニックミュージックといった多様な音楽スタイルが融合し、リトアニアの芸術家ミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニスの世界を映像でも表現する試みとなっていました。

舞台中央にはステージがあり、中央に大型スクリーン、両サイドにも映像を投影するモニターが設置されていました。チュルリョーニスの絵画を基にしたモーショングラフィックスが映し出されるとともに、事前に収録された演奏映像や、リアルタイムで奏でられる演奏者の手元の映像が映し出されました。

中でも印象的だったのは、ある映像シーンで奏者がバトンを叩き荘厳な鐘の音を鳴らす場面です。楽器と呼ぶにはあまりにも大きく、建物である大聖堂そのものが楽器となっていました。後に調べてみたところ、これはベルギー・メッヘレンの「聖ロンバウツ大聖堂」のカリヨンなのかもしれません。よく似ているように見えました。

さらに、電子音のビートに呼応するかのように、チェロ奏者がハイポジションで鮮烈な速弾きを披露するなど、伝統と革新が交差するステージは極めて刺激的で、まさに多層的な芸術体験となりました。

なお、リトアニアコンサートは、来たる10月1日に石川県立音楽堂でも開催が予定されているそうです。

7月6日レポートを終えて

朝から夜まで万博会場を巡り、実に充実した一日となりました。私はアーツカウンシル金沢においてDXを担当しているので、各国が披露する先端テクノロジーを駆使した映像表現や展示に、特に重きを置いて鑑賞してきました。世界中のクリエイターが試行錯誤の末に生み出した作品や展示の数々には、強い情熱と創造への飽くなき探求心が感じられました。それらの表現は、技術の粋であると同時に、人間の感性の深さを映し出すものであり、多くの刺激とインスピレーションを得ることができました。興奮冷め上がらずに明日も引き続き、万博を巡り魅力に触れてまいります。〈後編〉へと続きます。