「誰かが離れたから……」

何日目かの深夜、設営中の展示室で話しているとき、ふいにナギ ソラがそう言った。ずっと音楽の流れていたワイヤレススピーカーの再生が乱れたことを指したのだった。音源は誰かのスマートフォンで、送受信距離を超えてその人が移動したのだ。

別の日、別の誰かが、話のいまいち通じない相手を「電波が合わない」と表現していた。いろいろなタイミングで、いろいろな人と似たような話をするから、この表現を誰がしたのか思い出せない。

*

この文章は「展示力合宿!inかなざわ」という企画についてのレポートだ。

ただし、中立的な、距離をとった、つまり批評がとるような視点で書くことはできそうにない。自分のことを指す言葉さえ、「わたし」と能天気に言うのも、現場と同じように「僕」と言うのも、「筆者」と破廉恥に書くのも、いっそ「わたくし」にしてしまうのも、どれもしっくり来ない。だから「彼」と書くことにする。

*

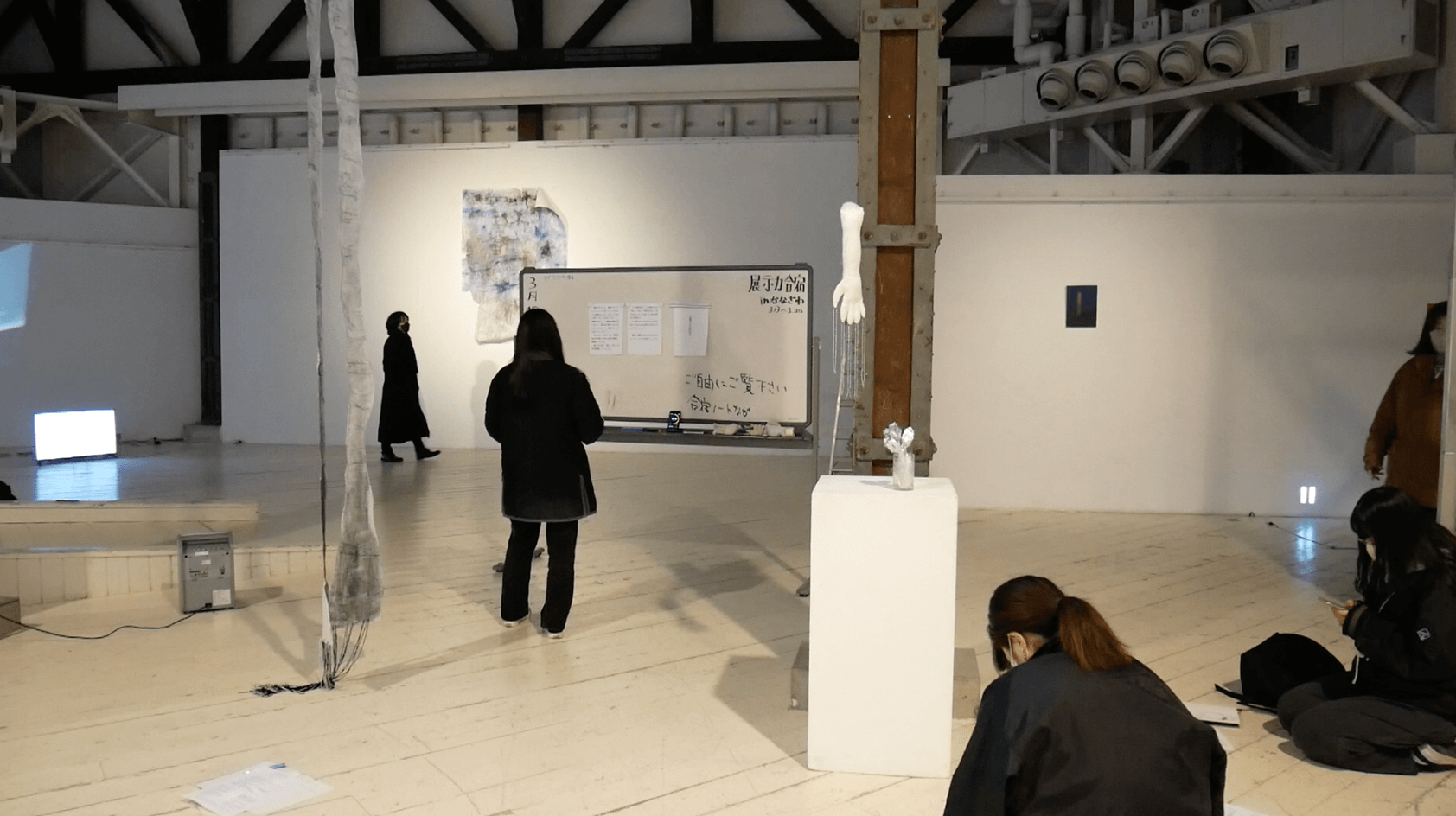

「展示力合宿!inかなざわ」は3月13日から20日まで、金沢市民芸術村アート工房で開催された。参加作家は、畔野健太、安藤翔太、伊藤日向子、大上巧真、岡田俊、奥田成美、小田浩次郎、勝見美吹、川本仁紀、酒井千明、佐藤球、白川真吏、西村颯貴、ナギ ソラ、的野仁紀、峰松沙矢。フライヤーにあるとおり、展示作家は、金沢や愛知、京都、東京、広島に拠点を置く、この3月の時点で大学の籍を置く作家だ。1998年から2000年生まれで、卒業年度の学生も多かった。

この企画展示の特徴は、毎日「展示が組み替えられる」ということだ。開場時間は毎日12時から18時だが、閉場の1時間前の17時から、参加作家を集めたディスカッションをおこなう。日ごとに2人ずつ「日直」を立て、その指示や方針に従ったり、議論したうえで、閉場後、展覧会を組み替えていく。その(再)設営は深夜にもわたる。そのために参加作家のほとんどは、金沢市内にある「芸宿」に、会期前から宿泊していた。

彼がこの企画から距離をとれない理由は単純だ。会期後半の19日に開かれたトークイベントに彼は登壇していたし、さらにその前日の日直は彼が務めた。つまり、18日の展覧会の組み換えのディレクションは彼が担った。これらは、参加作家の一部から成る実行委員から「本企画のイベントゲスト」または「合宿コーチ」として、数ヶ月前に彼が打診されていた内容だ(*1)。

少々のやりとりののち、彼は引き受けた。とはいえ不安も多い。参加作家は16人と多く、作品や作家の把握には相当の時間を要するだろう。事前に提供された資料を見るかぎり、それぞれの作家が用いるメディアはさまざまで、「五美大展」で作品を実見できる作家も数人にすぎない。そのうえ展覧会は作品だけで決まるわけではない。展示室や備品といった物理的な要件はもちろん、作家以外の関係者、各人の体力、現場のスケジュール、会場周辺や交通、客入り、なにより雰囲気があるはずだ。

*

初日にはじめて顔を合わせた16人の学生が、毎日同じ場所に泊まりながら、毎晩展覧会を組み替える──思い出すのはリアリティ・ショーだ。「東京組」が作品や荷物をバンに詰め込んで高速道路で向かったという話は「あいのり」のようだし、ひとつのクリエイティブなミッションとして協働するのも「オオカミ」シリーズの定番だ(*2)。「初日着いたら、女子部屋の水道管が破裂していて、みんなで銭湯に向かって、露天風呂で全裸で「はじめまして」したんですよ」というエピソードを一度ならずきいた。

もちろん、企画の趣旨がリアリティ・ショーそのものというわけではない。「展示力合宿!」のウェブサイトは、この企画を展覧会というものをめぐる試みだと明言している(*3)。文字通り同じ建物に寝泊まりするという意味の合宿は、目的ではなく、展覧会の実効のためのものだ。実際は毎日そうというわけではなく、知人の家に宿泊する作家もいたし、卒業式が会期中にあり一時帰宅をする作家もいる。

いっぽうで、展覧会の実現のプロセスは、単に作品の主題や配置の検討だけに還元されない、ひとつの複雑な共同体の舞台であらざるをえない。参加作家のセレクトは友人づての推薦らしく、主題やメディア、芸術運動といった共通項による選定ではない。同世代どころかほとんど同年代といえる年齢層に属することは重要だ。美術史や文化のパラダイムがどうという話ではない。単に、ほとんど同じ年齢、20代前半の、身分の違いもない集団が、毎日、展覧会場と宿泊場所とを往復する生活を送るときにしか起きない種類のコミュニケーションは、当然あるということだ。抽象的に分析する必要さえない。ロミオとジュリエットが10代前半であり、それが死を招くことは、ただ上演さえあれば確信的にわかる。会期中盤、「展示力合宿!」のInstagramのストーリーに、「※開けたら閉めろ」と小さく扉に書かれた写真がリブログされていた。話をきけば、ドアの開け放しを忠告するために作ったインフォーマルな掲示物で、その雰囲気を「気に入った」一人が撮影してストーリーに投稿した。会期後半には小さなステッカーが作られ、彼にも手渡された。「ミーム」は集団のインフォーマルなコミュニケーションから生じる(*4)。

展示力合宿!inかなざわのinstagramアカウント( https://instagram.com/tenjiryoku )のアーカイブ「🌟5日目🌟」より。リブログ元のアカウントは参加作家のひとりだが、IDは消去した。(2023年4月17日最終閲覧)

彼が、本来ゲスト日直として招かれていた3月18日より三日も早い15日には金沢に到着していたのは、そうした毎日つづくコミュニケーションの後半になって、ぽっと出の、5歳くらい年上で、他にもいろいろと具体的なステータスのある自分が、参加作家からすれば適当にするのも丁重にするのも慎重にならざるをえない「ゲスト」という立場で、「呼ばれましたがこんにちは……」と言いながら闖入するのを想像すると、文字通り「居た堪れない」からだ。

そもそも当日や前日の到着では、作品や作家のヒアリングにしても、ひととおり16人ぶん把握することすらできないし、それで作品展示のディレクションなどできるわけもない。

結局15日の夕方、その日のディレクションを話し合っているタイミングに到着した彼は、どうその場にいられるものか逡巡しながら、実行委員の一部に声だけかけて、すこし経っておずおずと紹介されるまで、参加作家のディスカッションを傍観した。18時に展示室が閉場すると、その日のディレクション「あなたの作品を全部見えるようにならべてください」の設営が始まった。

作品もなければ設営しそうにもないロングコートのままで、再び彼は居場所を失った。居た堪れず(これでも、到着当日に「日直」を背負うよりはるかにまし!)おもむろに、大上巧真に話しかける。噛み跡を形に残した石膏オブジェを展示室全体に散りばめていた作家だ。次に大上に紹介され、すぐ隣にいた、手先や身体の自動的な遊びから造形した大判のドローイングとオブジェを展開していた安藤翔太に話しかける。さらにその紹介で、広島の戦後都市計画への違和感をもとに風景の映像と実物の櫛とを並べてインストールする小田浩次郎……と、その日は半数の八人にヒアリングした。終わって退出するころには日をまたいでいた。翌日も同じころに到着し、残りの八人にヒアリングした。

*

仲良くなることは、心が物質的であるように、物質的なことだ。広い展示室には視界をさえぎる壁がなく階段状になっており、高低差のために平床以上に全体を見渡しやすい。もし壁とドアで細切れにされていたら、16人は今より仲良くなってはいないだろう。時間や空間の共有、演出、そうして形づくられた準備からできる親密な関係をニコラ・ブリオーなら「友好(conviviality)」と言う。仲良しも、もちろん仲違いも仲直りもその形に刺激されて生まれ、この事態を物質的と言うことはその真実味をいささかも削ぎはしない。

ともかく仲良くなることは、実のところ、物質的なプロセスを踏んでいる。「誰々の紹介で」という声のかけかたは彼にとって素晴らしかった。テレフォンショッキングには学ぶところがある。作家も作品も重要な話題だ。ちょうど15日が「自作をすべて並べる」ディレクションだったのは幸運だった。

集団のなかに入り込むことは、その人間関係の編み目、相関図という空間に位置という価を得ることだ(*5)。ふたりのひとがいれば、その間柄について、片方が感じている秘密をきけばその関係のなかに位置を得ることができる。二者関係の図に項が加わり三者関係になる。そのようにしていろいろな、ポジティブな、ネガティブな秘密を、ゲストという身分で16人ぶん訊いてまわった。終わるころにはそれなりに受け入れられたように感じる。初日から一緒に寝泊まりしている集団の中に、遅れて参加しながら、3日後には展示のディレクションを遂行できる程度まで仲良くなるスピードランのプロセスだ。

*

「展示力合宿!」は、先に述べたように、参加作家のセレクションは主題やモチーフにもとづいたものではない。

たしかに、たとえば「身体」という主題を、上述の大上の作品ほかに、侵襲や緊張の身体感覚を視線のモチーフで応じた勝見美吹の作品や、人体の頭部が縮れたコードの不穏に絡み合う造形に替えた西村颯貴の着彩テラコッタ、特撮やフィギュアにおける人体の塑造を参照した畔野健太の彫刻に見出すこともできる。

作家が自らの作品に出演させている美少女キャラクターの「彼女」を、ストッキングに生肉を詰めて顕現させる白川真吏の映像作品、粘土で自塑像を造る作家を撮影した小田の映像作品、ポルノグラフィックな映像素材に字幕を重ね、他者との距離を主題に扱う川本仁紀の映像作品が並んだ16日の構成にも、身体を共通項としたまた別の主題系を発見できた。それらを、たとえばナギ ソラの、顔に殴打を受ける少女のドローイングや、自分と妹の顔つきをもとに母の頭部を塑造する映像作品がゆるやかにつなぐ構成もありえただろう。

図学的なプロセスで像の同一性を扱う的野仁紀の絵画を、版画をバックボーンに写真素材とドローイングを編集して重ねる佐藤球や、同じ構成のもとで描かれた絵画のペアが鑑賞者に距離をはからせる峰松沙矢の作品と連関づけるキュレーションも不可能ではない。塔や空港をモチーフに深度のひろい視界の感覚を絵画で実現する伊藤日向子の絵画は、川本の映像におけるピントの扱いを呼び起こす。風景というモチーフは、酒井千明の絵画の、キャンバスをまとう木枠や木粉のステイニングへの関心のまえにあった、風景の喚起という主題へアプローチする契機にもなる。

素材にかかわらず着彩された彫刻作品がもつアイデンティティのかすかな不可解さは、複数の色の牛革素材で包まれた岡田俊の牛像と無関係ではない。ここまで挙げたような身体表象とテクスチャという二つの主題を、奥田成美の、エフェメラルな素材による人体表象、ブルーシートを通じてそれと結びつく、つやのある布へのドローイングや刺繍といったオブジェを経由して合流したりできる。

だが、このような連想は、いま展覧会を組み替える動機になるものではなく、無責任な距離をとって見つくろうものにすぎない。この早足の試し書きは、多様な制作のあいまに乱入して主題をでっちあげる「ゲスト」として彼がおこなっていたかもしれない粗製乱造なキュレーションの模擬だ。本企画のいう「展示力」が指すものが何であろうと、それは観賞の物語の姑息な構成ではないだろう。そもそも、作品や制作に主題を掘り起こすことは、作者本人や、会期中にディスカッションと観察を昼夜重ねてきた16人にはけしてかなわない。

*

この日々においてこそ意義を見せている、展覧会というものの重要事とは何だろう。

「展示力合宿!」のウェブサイトには、企画の「目的」がこう記されている。「「展覧会」を行う経験を短期的かつ集中的に得る」──その主体はもちろん、自身の作品を持ってきた作家本人たち、もしくはこの集団だ。共通の主題やメディア、芸術運動にもとづいて選ばれたわけではない作家は、まず何より、自分の作品を展示するという意義をもって、この企画の中にいる。

毎日おこなわれる展示の再構成が、作品とその作者との関係と慎重に距離をはかるのは、そうした所以によるだろう。それは、たとえば主題の批評的・社会的な公益性を基礎におく、公立美術館のような主体のおこなう企画展とは異なる。作者が直接に展示の主体であるとき(*6)、展覧会が芸術的に足場とするのは、まず作品を自分や誰かと関係させ、自身の立場でまず作品を省み、また自分の能力や動機、感覚も省みるといった、展示という不思議な営みに伴う「パーソナル」な側面ではないか。この側面は、私がほかならぬ私の作品を扱うときの、その根源的な「わけ」にかかわる。

毎日の展示はどのように、パーソナルでありうる「わけ」でなされたか。最終的に計七回おこなわれた各日のディレクションを、アーカイブ資料に準じて順に示そう(*7)。

第1回(3/12、白川・峰松):「基準となる展示」:〔…〕展示初日ということから、日直と作家が相談しながらそれぞれの作家性を象徴するような作品を選択し、大まかな展示場所を作家ごとに設定。

第2回(3/13、大上・奥田):「入るる」:〔…〕作家が持参した作品を1つだけ他者のスペースに侵入する〔…〕設営の合間に”侵入”について、他者の作品の中に自身との共通点を見出すことや、相手の空間に邪魔をするなど、言葉の微妙なニュアンスや展示方法を実践する〔…〕

第3回(3/14、畔野・的野):「展示室を活かす導線」:〔…〕日直を先導に作品設置より照明の位置を先に決め、なるべく会場建築の本来の用途からの逸脱を避けることを念頭に設営を開始する。

第4回(3/15、安藤、勝見):「あなたの作品を全部見えるようにならべてください」:〔…〕参加作家はくじで決定したスペースに、持参したすべての作品を自分で展示することを条件とする。

第5回(3/16、ナギ、伊藤):「他作家の作品を展示しよう!」:彫刻↔油画といった自身の専攻とは異なる作家同士がペアとなり、ペアになった相手の作品を前日の展示の場所を軸とし、展示方法を組み替える。〔…〕作品の選択が他者から発生すること、作品を再構成など、〔…〕必然的に作家と作品を考える時間が生まれた。

これの次にあたる第6回が、彼の担当したディレクションだ。彼が「距離をとって鑑賞した」といえるのは、せいぜいここまでだろう。もとより、直接に展示をディレクションせずとも、これまで閉場後もとどまり、各作家にヒアリングした以上、この企画や空間にたいする彼のコミットは少なくない。本来交渉された参加日である18日より早く来訪し、そのような影響を与えた旨の是非を断ずる立場に彼はない。

*

第5回までの各方針を振り返る。第1回の「日直ノート」には「お互いを知ってみよう!」と書かれている。ある参加作家のノートに書かれていたように、それは「自己紹介」の展示だ。「その作家のこだわりや、作品に対する姿勢」「作家の作品や考え方を共有する」とあるように、自己紹介は当然、共同体のスタートアップになる。

第2回の「侵入」の日直ノートには「パーソナルスペースに入ること→作品を通したコミュニケーション」とあり、「パーソナルスペース」という語は多くの作家のノートにも見られた。アジール、交渉、自分を投影、他者、「人の信じること」(ある作家のノートより)といった表現は、つねに作品と同等以上に作家をメディウムとみなす。

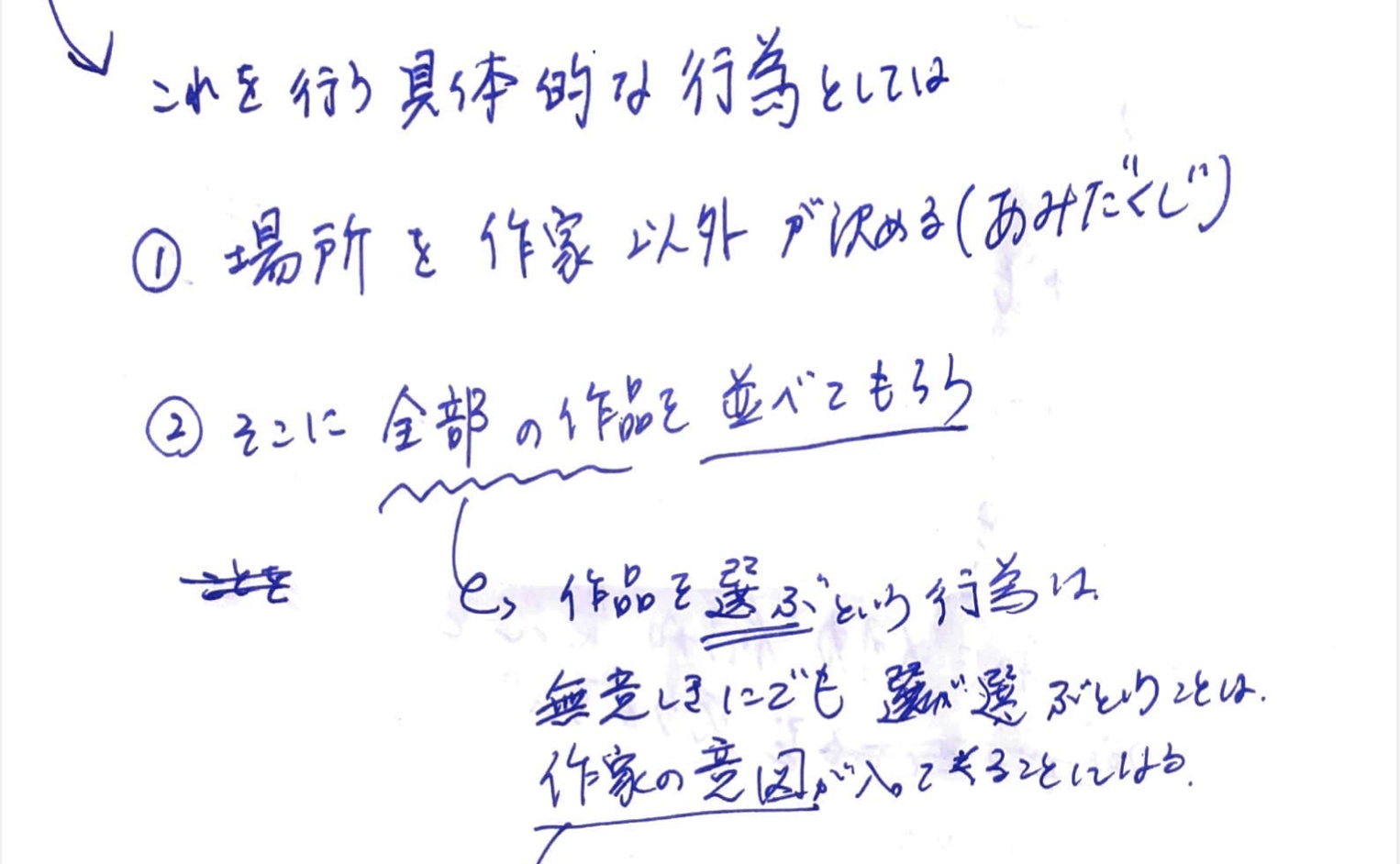

そうしたディレクションの「マンネリ化」(ある作家のノートより)からの「一変」として、第3回は「会場建築の本来の用途」が基準にされる。そして第4回のノートにはこうある。「一度”展示はこう”だとか、このようにした方が良いかな?という私たちの中に根づいている概念や思考を一度とりはずしてみる」。そのために採られた形式は、場所をくじで決め、持参した作品を余さず並べるというステップだ。この両方の指示には、作品にとっての「作家」というものを打ち消す意志がある。日直ノートにはこうある。

日直ノート、3月15日。担当は安藤翔太、勝見美吹。

①場所を作家以外が決める(あみだくじ)②そこに全部の作品を並べてもらう → 作品を選ぶという行為は、無意しきにでも選ぶということは作家の意図が入ってくることになる

会場を基準にしたり、あるいは選択を否定することによって、作家を打ち消すことは、「ただそこに在るモノとして置き換ることで作品の可能性?を拡張してみたかった」(日直ノートより)という期待からあらわれるもので、その結果、たとえば「コンセプト」や「ビジュアル」を構成要素に採用する選択肢が生まれる。

これらは第1回や第2回とは鋭く対比され、参加作家のノートには、作品や観賞のデスクリプションが増えはじめる。いっぽうで、場所や作品の取捨選択を排したとしても、端的に、作品と作家の占める領域が一致することの意味は強い。たとえば壁に向けて映像作品を展示した小田のように、なおも展示というパフォーマンスにおける作者の自意識の反映はまぬがれない。「個々のブースに分けたがゆえにそのブース(作家)ごとの演出になってしまっているように見える」(ある作家のノートより)。

展示のもつ免れ得ないパフォーマティビティを「他者」に発注するのが第5回の方針だ。作品展示を担当する「ペア」を構成する単位は個々の作品ではなくやはり作家である。それはたとえば、2017年に国立国際美術館でライアン・ガンダーがディレクションした所蔵作品展が、ジャンルや時代の異なる作品を「ペア」にしたこととは違う。作家のノートには、「自分自身と他者の境界線」「作品と作家が離れる」「背徳感」といった言葉が現れる。

もちろんこうした各日のディレクションは、あくまで集団として共有される方針やテーマとして呈されるうえで「パーソナル」な「わけ」をしばしば主題とする傾向があるいっぽうで、各人のノートに書き残されているように、設営の場面では、必ずしも作品が人間に覆われることなく、その美的な性質、内容への理解がそれぞれに熱心に観察されていた。作品を前にして、制作の思い入れの話をしたことも彼にとっては忘れがたい。

そして彼は、自分のディレクションを、たとえば暗室にしようとか、各自作品を一点にしぼろうといった、形式的な外圧で済ます気はなかった。それでは、自分の立場では説明がつかない。

*

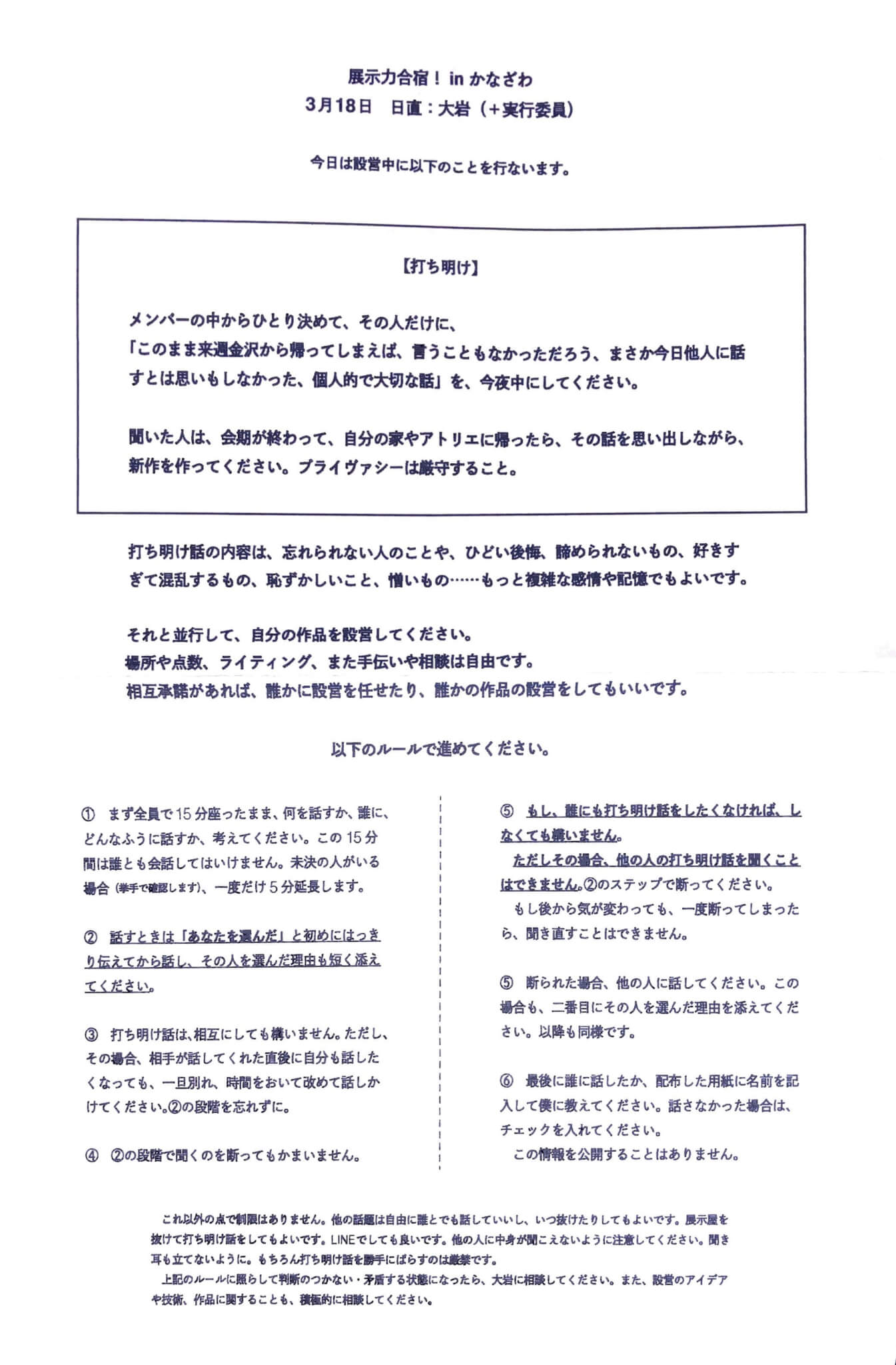

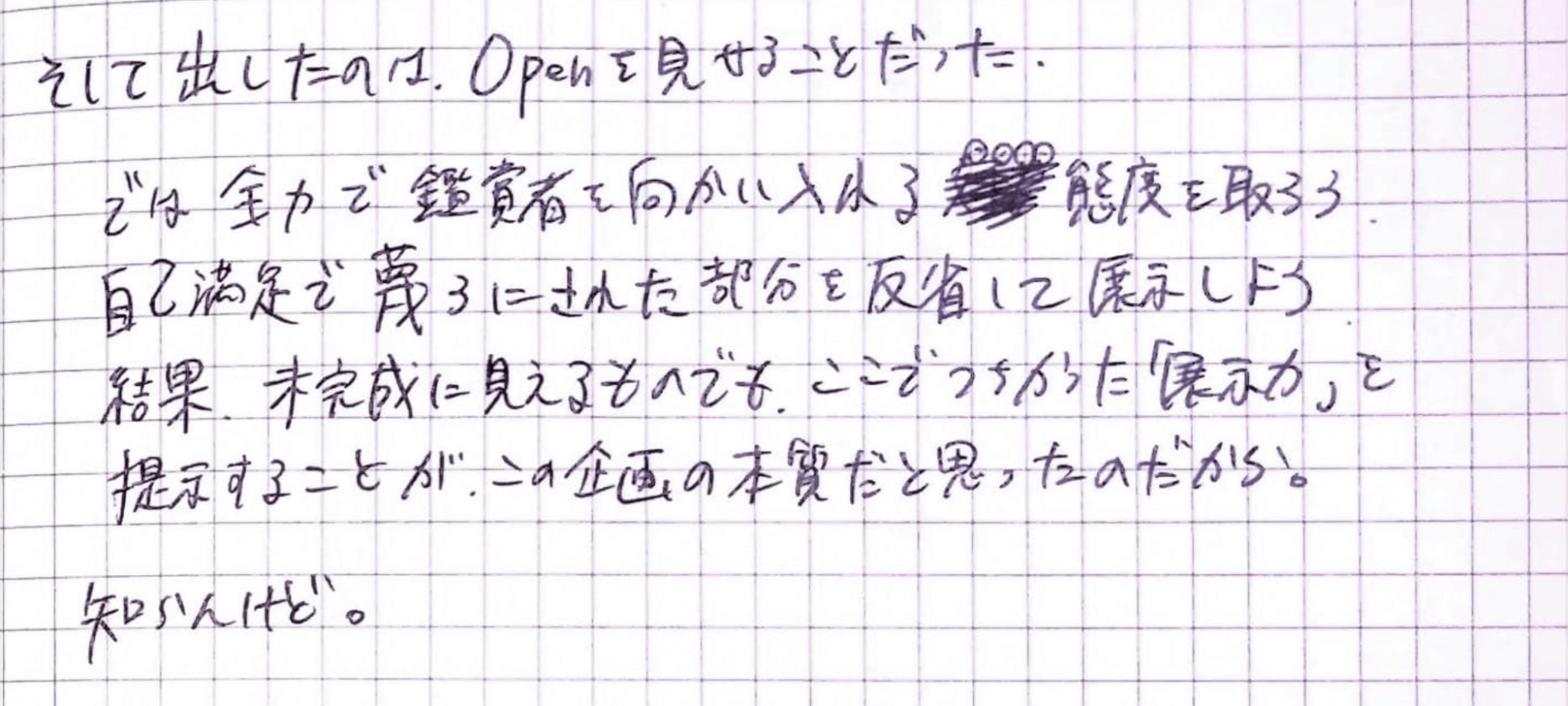

第6回、大岩はディレクションとして、以下のプリントを配布・掲示した。

日直ノート、3月18日。担当は大岩雄典、実行委員(補助)。参加作家全員に加え、芸術村スタッフにも配布され、またホワイトボードに掲示された。

この内容や趣旨について、翌19日の公開トークの中で、参加作家とのディスカッションがあった。「展示力合宿!」の記録冊子に書き起こされる予定だ。本稿はそれと独立してこの課題について語らないが、例外的に付け加えるとしたら、この回は、何も展示しないことを選択する作家がいた。

*

19日、最後の展示替えのディスカッションは紛糾した。

この日は昼に上述のトークがあった。彼はトークの後も閉場まで残り、ディスカッションを傍観した。彼は黙って観ていたが、ディスカッションが長引くなかで、何人かの作家に小声で雑談されはじめたのをきっかけに、退室した。退室のとき、たがいに挨拶があった。

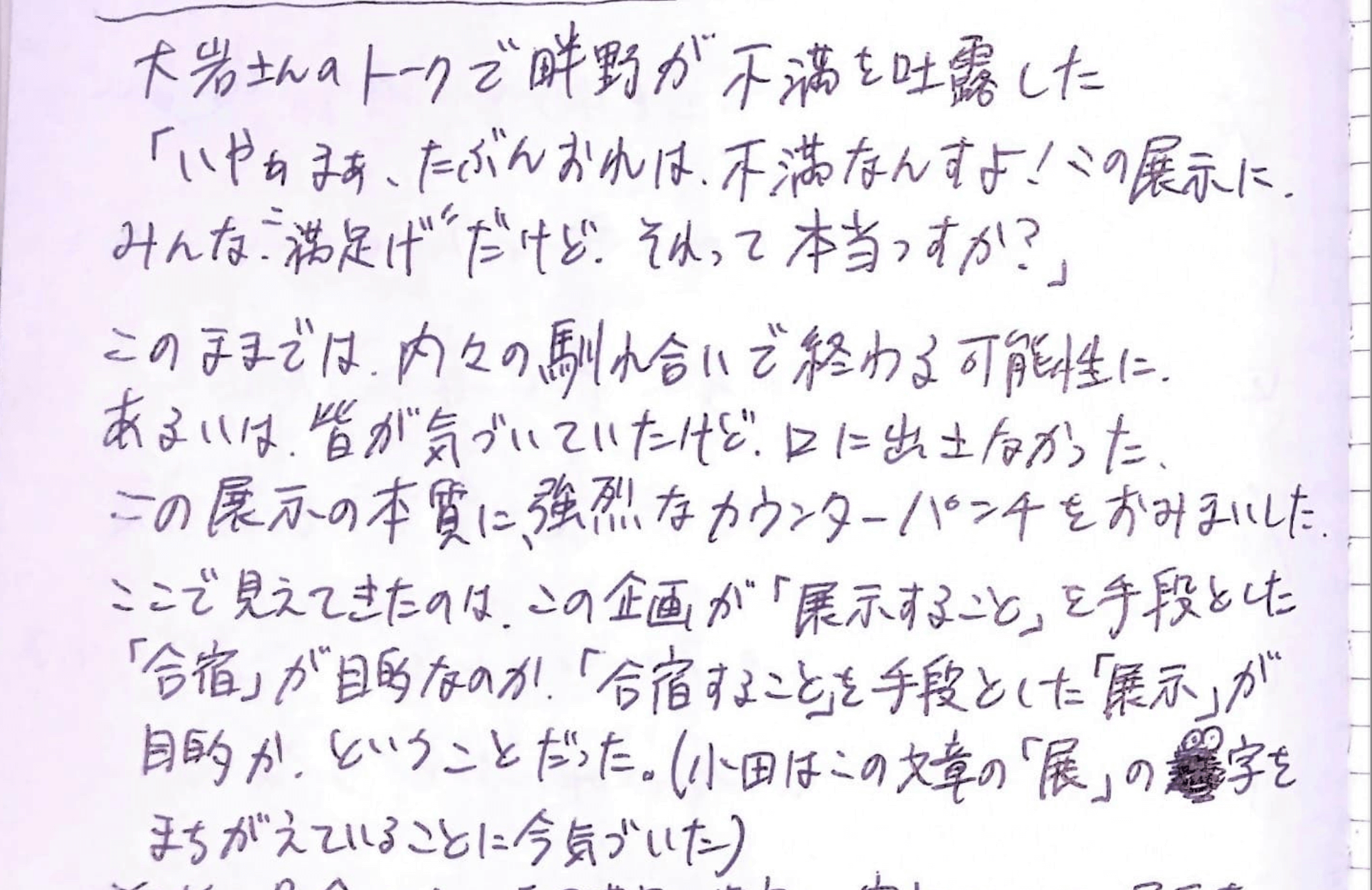

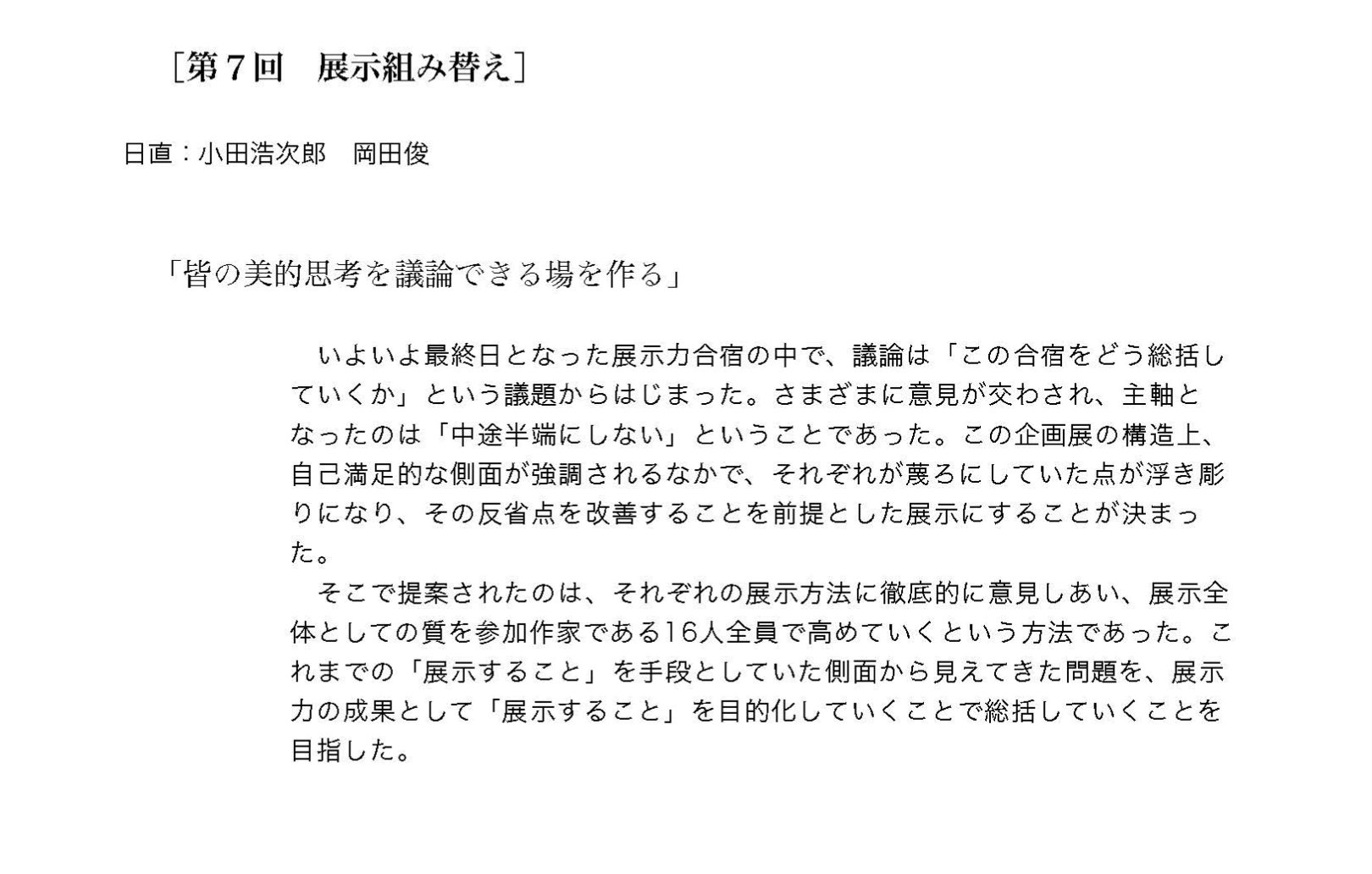

第7回のディレクションの担当は小田と岡田が担当で、前日のトークで話題に挙がった、鑑賞者にたいする態度が話題になった。ひとりの参加作家が伝えた「不満」から、この日の日直ノートは始まる。

日直ノート、3月19日。担当は小野浩二郎、岡田俊。

大岩さんのトークで畔野が不満を吐露した.「いやぁまぁ、たぶんおれは.不満なんすよ!この展示に.みんな.”満足げ”だけど.それって本当っすか?」このままでは.内々の馴れ合いで終わる可能性に.あるいは、皆が気づいていたけど.口に出さなかった.この展示の本質に、強烈なカウンターパンチをおみまいした.ここで見えてきたのは、この企画が「展示すること」を手段とした「合宿」が目的なのか.「合宿すること」を手段とした「展示」が目的か.ということだった。〔…〕

日直の小田と岡田はこの選択肢をそれぞれ「クローズ」「オープン」と呼んだ。前者は、合宿という自己満足であり、展示を開かないという究極の選択も肯定できるという。「つまり.閉じることを開くことができる.」後者は、自己満足は甘えであり、鑑賞者に観られるものとしてのクオリティを主張する。紛糾したのはこの二者択一だ。これはただの合宿ではなく展示の合宿なのだから、クローズにして「閉じることを開く」と言うのは詭弁だ、それはただ閉じているだけだ、という白川の批判には説得力があった。合宿と展覧会を排他的にしないために、エクササイズ、もしかしたら「馴れ合い」でさえあるかもしれない展示替えではなく、展覧会のそれ自体としての質を求めたうえで、アンフレンドリーなアーカイブを見直す方針が選ばれた。

途中で退室した彼に、詳細なディスカッションはわからない。日直ノートにはこのようなメモが残っている。

日直ノート、3月19日。

会期最終日である翌20日、彼は金沢を発つ一時間前に会場に立ち寄った。会期中の展示替えの、各日の趣旨と内容、日直ノートの複写が、ラミネートしたうえでリングで閉じられて並べられていた。

第7回について、最終的にこのように書かれていた。

アーカイブ資料、第7回。

「皆の美的思考を議論できる場を作る」:〔…〕これまでの「展示すること」を手段としていた側面から見えてきた問題を、展示力の成果として「展示すること」を目的化していくことで総括していくことを目指した。

*

展覧会は、作品がある空間として、何を観ることをどのように、誰にとって可能にさせるのか? 展覧会が、その物理的な環境や、催事としての条件によって、それぞれに固有に上演する「観るということ」は、そのたびに別の種類の観客をはっきりと作り出しうる。観るということは、鑑賞者に存在のしかたを与える。社会彫刻はそれを共同体と社会のために賦活する。リレーショナル・アートの理念はそれを、絵画や彫刻といった伝統的なメディウムとおなじ「美的なこと」として宣言する。

*

「展示力合宿!」が可能にした特異な鑑賞者を「彼女」と呼ぼう。

彼女は、広告をたよりに訪れた日中の限られた開場時間に、そそくさと入場して、誰もいない作品だけの空間を観て、自由に結論したり、首をかしげたりして、部屋の外周をひととおり周ったことを合図に、会釈して出ていく、不帰の客ではない。

彼女は、数ヶ月前にメールを受け取り、少々の個人的なやりとりのあとに、遠く離れた土地への宿泊を承諾して、おなじみの面倒なウェブ上の手続きをこなしてから、新幹線で来訪する。なかなか腰の重い彼女が、芸術祭や回顧展のたぐいでなく遠出をする。展示会場には作家がぞろぞろと集まり、ホワイトボードを叩きながらディスカッションを始める。これが毎日あるらしい。彼女はそれを眺め、日が落ちて設営が始まるようすにも立ち会う。作品の展示は毎日組み替えられる。彼女が話しかけると、作家は快く作品について話し、質問にも真面目に、親しみをもって答える。連日の滞在とコミュニケーションを経て、彼女は作家と仲良くなり、作品についてよく観ることができるようになる。ある日はディスカッションにも参加したり、微力ながら設営に協力することもある。麻雀に朝方まで興じたり、飲み会に同席したり、急に何人かで連れ立って、夜の海までドライブした。

彼女はその展覧会で、制作の可能性を見出す。それは、その空間にあってもいいような新しいオブジェを作ることかもしれないし、あるアクションを試みることかもしれない。一枚のテクストを掲示するだけで、誰かの心をゆさぶり、ひとつの展示の可能性が決定的に変わったのかもしれない。ただいるだけで、自然に何が制作されたのかもしれない。一挙一動に気を使ったかもしれない。「自分の制作」の可能性と「場の制作」の可能性とを、区別しないのも面白いと思うかもしれない。何を「作品(work)」や観賞と呼ぶことができるか、思い直すかもしれない。ワイヤレススピーカーの電波が途切れたときの会話を象徴的に覚えているかもしれない。選択や決断、中途半端ということが集団においてはもっと複雑なものなのか、考え直すかもしれない。最終的に「鑑賞者フレンドリーなアーカイブを伴う正統な展示」になったことを、彼女は必ずしもトゥルーエンドと思っていないかもしれない。

「彼女」は「彼」かもしれないし、複数形かもしれないし、別の言語に造られた代名詞かもしれないし、もちろんもっと多様な別の呼ばれ方をするかもしれない。彼女は、「私」の経験の制作がまた誰かの可能性の可能性になるように、プレイログのような、長い文章を書くかもしれない。

(*1)「本企画のイベントゲスト」は、2022年11月22日に、「合宿コーチ」は同月28日に、本企画運営委員から大岩雄典が受け取ったメールにある表現。

(*2)「あいのり」は1999年から2009年までフジテレビで放送されていた恋愛バラエティ番組。「オオカミ」シリーズは、2017年の「オオカミくんには騙されない」を起点とする、AbemaTV制作の恋愛リアリティ番組シリーズ。前者は「ラブワゴン」と呼ばれる自動車に乗った参加者がさまざまな国を旅行しながら関係を育む。後者はドライブではなく一軒の施設を中心にした構成だが、参加者のうち一人が、恋愛をしないいわば仕込みのサクラ、「オオカミ」であり、それが参加者にも視聴者にも結末まで明かされないのが特徴。シーズン4以降、巨大アート制作や映像作品、カフェ内装の完成など、デザインやイベントを主としたクリエーションが、関係性を育むメディウムとして設定されている。ただし、上記の番組はどちらも、企画およびキャストの両面で、シスヘテロの男女の恋愛を前提にしている。本稿が「展示力合宿!」について書くにあたってこれらを話題に上げるのは、その意味での狭い恋愛観はもちろん、インクルーシブなパートナーシップをあてはめるためではない。充てたい表現は、のちの段落で触れる「友好(conviviality)」であり、集団の友好関係が賦活される例として、ドライブや集団制作、合宿、慣れない土地といった装置が機能する点の関連のみ意図する。

(*3)「展覧会が作られるプロセスそのものとその結果としての空間を相対化し、反省的に作り替える行為そのものを展覧会として取り出そうとする意欲的な試みを是非ご覧いただけると幸いです。」展示力合宿!inかなざわ – ACTION PLAN, 金沢市民芸術村。https://www.geimura.com/art/exhibition-camp/ (2023年4月17日最終閲覧。以下同じ)

(*4)「ミーム」について、2022年に開催されたドクメンタ15について、このようなエッセイがある。「階層的な構造は、それをひっくり返すようなコミュニケーションの実践が求められる。私たちsobat-sobat〔sobatはインドネシア語で友人。ここでは、ラーニング・プログラムを主に担うスタッフの呼び名〕にとって、ミームを作り出すことは道具になった。〔…〕ミームを通じて、〔チャットで議論するには疲弊する話題である〕今何が起こっているかに私たちの多くが反応できるようになった。それとともに、ミームは、sobat-sobatという私たち集団の表現として理解される。〔…〕私の意見では、みんなが使うミームにとって重要なのは、他人も感じたり経験しているような構造を、はっきり表現することはできないかもしれないけれど、見つけて、教えること。」Jonathan Hohmann, ‘Lumbung is About Sharing (Memes)’ in Ever been friend-zoned by an institution?, p. 69–70. 「展示力合宿!」には階層構造はほとんどないが、もちろんそのような共同体でも、毎晩設営を繰り返すハードな環境で、笑いやミームが協働や友好のコミュニケーションを維持することは言うまでもない。本企画は友人づてで参加作家を集めているが、「Make Friends, Not Art」を掲げたドクメンタ15もまた、アーティスティック・ディレクターであるruangrupaが、中核のメンバーとして14の組織にまず声をかけ、予算の再分配とともに、それら組織がさらに知り合いのコレクティブを誘った、という水平的なキュレーションを実践し、展示会場を滞在するコレクティブのドミトリー兼ミーティングラウンジとして開放している。規模や作品の傾向、主題の明確な政治性の有無など大きく異なる点は多いが、友人関係や人流や滞在のデザインを展覧会の実現のメディウムにする点で比較したい。/ところで、この冊子「Ever been friend-zoned by an institution?」はドクメンタ15の会場内手運営されている印刷所「ルンブン・プレス」で印刷・製本されたものだ。ルンブン・プレスは参加者や関係者に開放され、様々な手によるフライヤーやポスター、リーフレットや冊子が大量に会期中に自由に刷られたようだ。印刷機というものが集団や展覧会の形成に貢献する点は、「展示力合宿!」の最後の展示替えのときに、金沢市民芸術村ディレクターの宮﨑竜成が、参加作家たちによる責任ある管理を条件に、印刷機を開放した計らいを思い出す。

(*5)項を価として位置づけられうることを空間の条件とする、という概念は、大岩雄典《カードゲーム》(2022)および展覧会「可能」を参照のこと。

(*6)宮﨑によれば、この企画は運営委員の「持ち込み」だった。3月19日、会場での私的な会話より。ウェブサイトによれば、運営上の主催は金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会、共催は金沢市と金沢芸術創造財団。企画は展示力合宿!inかなざわ実行委員会、宮﨑竜成、モンデンエミコの連名。

(*7)以下は、大岩が実行委員から提供された、3月20日に会場に展示されていた資料の元データから引用してある。他、日直がその日のディレクションについて記録した「日直ノート」のほか、各参加作家が所感を記したノートも公開で展示されており、以降は逐次示した。後者について、個人名は省いた。

![HIROGERU SHIYA トークセッション『デジタルとアナログ、テクノロジー 〜 拡張されるリアリティ、溶けゆく境界』

日時:2026年3月15日(日)14:00 ~16:30(開場 13:30〜)

会場:Guest House Pieni(金沢市池田町4丁目24番地)

主催:アーツカウンシル金沢 [(公財)金沢芸術創造財]

★☆新たな創作手法と視点の共有体験☆★

「デジタルとアナログ」「テクノロジーと身体」「現実と虚構」といった対立項が交差・融解する

実験的で新たな表現をテーマにした全4部構成。専門性と親しみやすさを両立した学びと交流の場。

①14:00~

粘土に命を吹き込むモーションキャプチャー

『呼吸する粘土 ー 身体性がデータに溶けるとき』

話し手:方野 公寛 (アーツカウンシル金沢 ディレクター)

②14:40~

没入型ミステリー体験、イマーシブシアター演劇『記憶を殺したのは誰か』

『虚構の肌触り ー 物理空間に立ち上がる非現実』

話し手:西永 貴文 (脚本家・演出家/meototo)

(間…小休憩)

③15:25~

MRゴーグルを用いた映像表現

『拡張のラボラトリー ー 目の前に現れるもうひとつの実体』

話し手:出原 立子 (金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科 教授)

④16:00~

お茶と対話でひらく、体験型交流セッション

『質疑応答と体験の時間』

話し手:出原 立子 (金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科 教授)

【お申し込み】

料金:観覧無料

定員:先着20名

申込:事前申込優先・当日受付可 *定員に達し次第締め切らせていただきます。

申込フォーム:Google form からお申し込みください。

※ @arts_kanazawa ホームにリンクあり(もしくはアーツカウンシル金沢HPより)](https://artscouncil-kanazawa.jp/wp/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)