シリーズ「考える金沢人」は金沢界隈でアートに関わる人が、その時々に思っていること、考えていることをフランクに、リアルに、友達に語るように、バトンリレー式につぶやいてゆくコラムです。

スタートは第0回として、アーツカウンシル金沢の統括ディレクターである黒澤伸が先鞭を切ります。

はじめまして

(公財)金沢芸術創造財団による「アーツカウンシル金沢(since2022)」事業の統括ディレクター(初代)を務めている黒澤と申します。

さて、このリレーコラム「考える金沢人」は、金沢界隈で様々な形で芸術・文化活動に関わる方々に順次ご登壇いただき、その時々に思うこと・考えていることをリアルに、屈託なく、友人につぶやくように、もしくは飲み屋で出会った初めての方に話すように、あるいは牧師に懺悔するように「語る」、(あるいは遺言・・・?)そんなコーナーとして構想されました。

そのプレ・スタート第0段としてこれから私が語ろうとしていることは、個人的に大事にしている「思い」ではあるものの、実は過去あちこちで話してきたことでもあります。とはいえ、同じ話を聞いた相手は最大見積もっても200人といるわけではないし、そもそも戯言(たわごと)なので覚えている人もそのうち20人に1人以下でしょう。無駄話をこれ以上繰り返さないためにも一度活字にして終わらせよう・・・それが、これからお話しする、ロボットがぶち壊された話です。

「ぶち壊されたロボット」の話(あるいはロボット詐欺事件について)

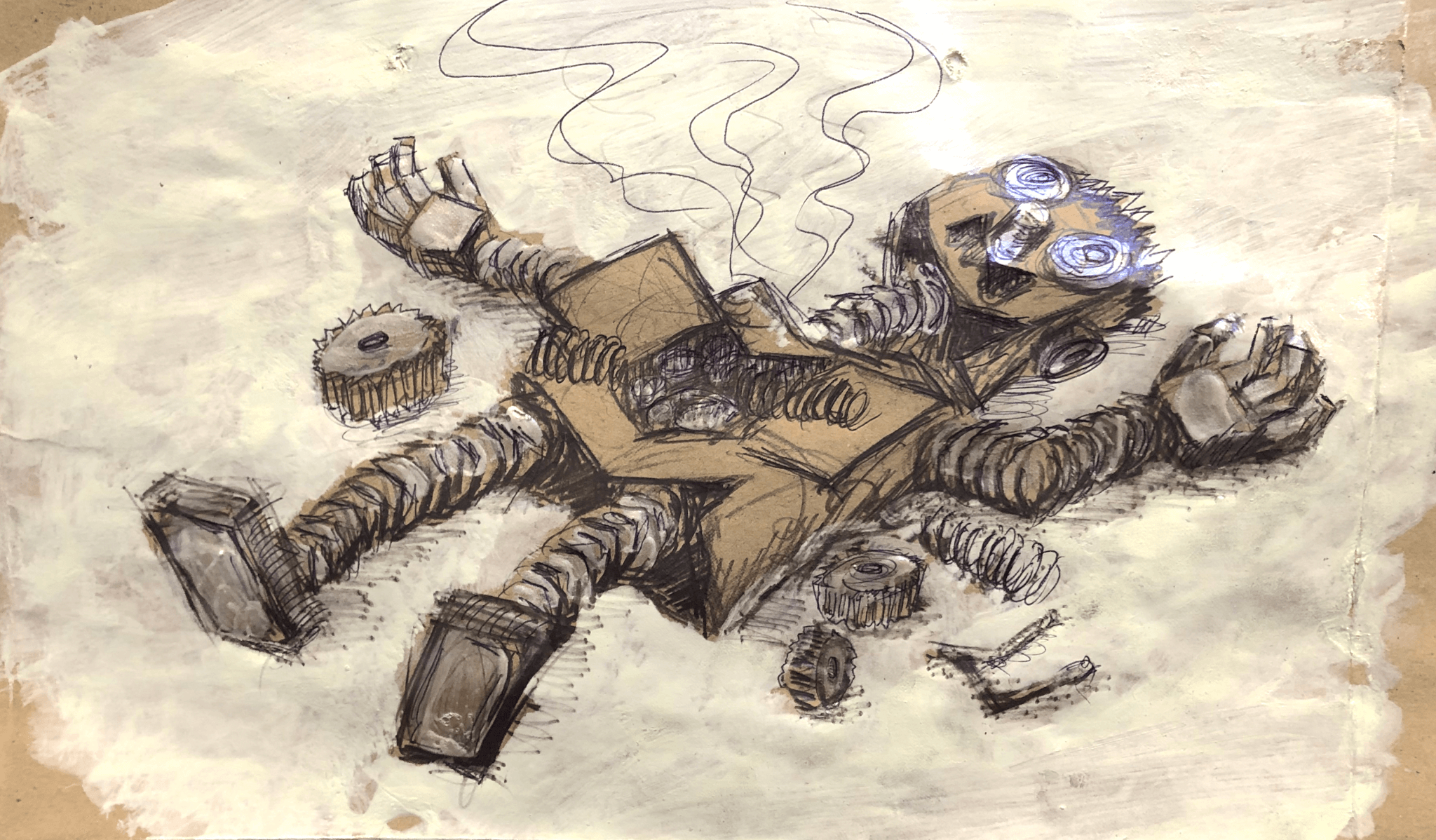

これから書くことは自分自身の子供の頃の体験談で、ただ、30歳を過ぎるまでは全く思い出すことがなかったのになぜか美術館のような場で仕事をするようになってから妙にリアルに思い出すようになった出来事の話だ。おそらく5歳か6歳、まだ小学校に上がる前の・・・振り返ってみると「鉄人28号」や「鉄腕アトム」のTV放送がはじまったのが4歳の時だったので、その影響がかなり大きかったのだろう・・・ある日、その小さな僕は何と物凄いロボットをたった一人で完成させてしまったのだ。

材料はダンボール、道具はマジックとハサミとセロテープ(たぶん)。着ぐるみ方式で(等身大!)、何のことはない、つまりダンボール箱の下面を取り払い、上部と左右に穴を開けて頭と腕が出るようにして、上からかぶることでロボットに変身できるコスチュームだった。

極め付きは胴体の前側(胸側)に取り付けた観音開きのメンテナンス・ドアで、それこそがこのロボットの命そのものであり、胴体内部の構造が見えるようになっていた。扉が開くメカニズムをプラン(設計)したこと自体、未就学児の自分にとっては凄いことだったし、何より御開帳というのか、その扉をバーンと開くと中には大小様々なギアや発条(ぜんまい)とかバネ?、パイプ?、メーター?、計器類?がびっしりと配されていて、それらがグワングワンとエネルギッシュに動きまくっているのだ。(凄いだろ!)

正確にいうと、扉を開けた四角の中に、そういう部品の絵をマジックで描いた、というだけのものなのだが・・・それでもその箱型の着ぐるみを被り、閉じていると大人しいけどドアが開いた途端に100万倍の力が漲(みなぎ)る・・・それはもう完璧にパワフルで誰にも負けるはずのない強靭なロボットだった。

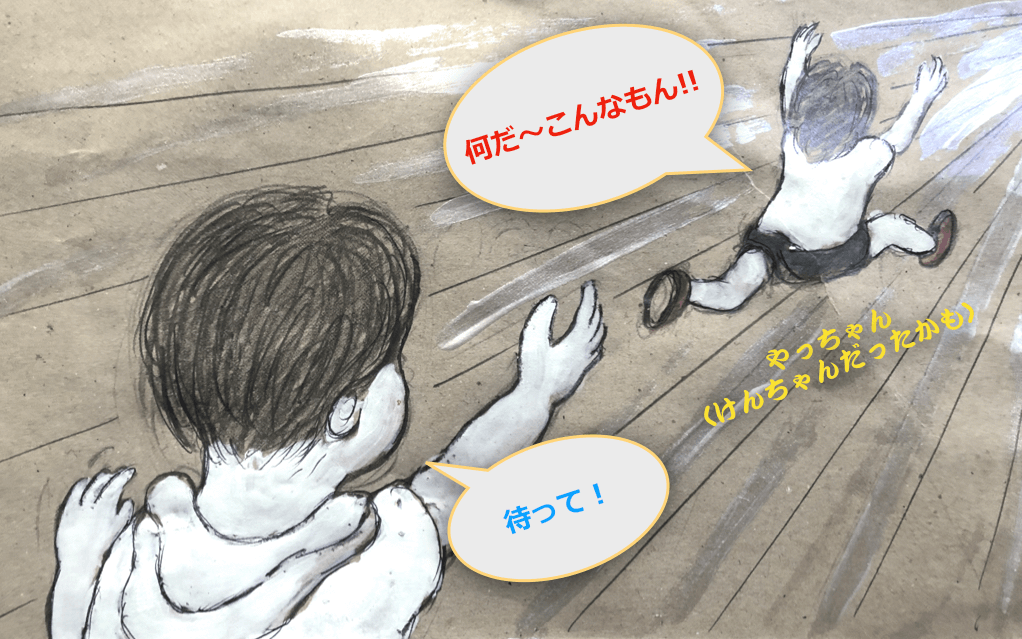

嬉し過ぎた・・・興奮した僕は、翌日になって当時よく一緒に遊んでいた近所のケンちゃん(ヤっちゃんだったかもしれない)に「凄いロボットを作ったから見せてあげる」と言いながら自宅へ誘った。そして自慢げにロボットについて説明し、自分で被ってみせた後、着てもいいよといってケンちゃん(ヤっちゃんだったかもしれない)に渡したのだ。

「何だこんなもん!」

・・・瞬殺だった。ケンちゃんはロボットを着ることもなく、いきなり超光速の反応でそのダンボールの箱をボコボコに殴る蹴る踏みつけるの暴挙に出た。あっという間の出来事だった。(実際には壊すのには少々時間がかかった。)驚きとともに涙をこらえてその推移をただただ見守る僕に気づいてか、ケンちゃんは僕の家を飛び出て逃げ出す。潰されて引きちぎられたダンボールはそのままに、僕は動転しつつもともかく追いかけたのだけれど、ケンちゃんは自宅へ逃げ込み、僕もそれ以上は追わなかった。

その壊された場面、飛び出して追いかけたシーンは当時暮らしていた家や部屋の様子とともに今でも脳裏に浮かぶ。自分としてはもちろん無念で、何よりせっかく作ったものが壊されて悲しかったけれど、決して怒ってはいなかったことも覚えている。考えてもみて欲しい、たかだか5-6歳の子供がダンボールとマジック、それも「思いつき+にわか作り」で工作したものだ。イメージやプロセスが共有されていないけんちゃんにとっては扉の中身など下手糞(ヘタクソ)な落書きに過ぎず、見せられたものは単に頭と手の出せるダンボール箱なのであってそこにロボットの姿など片鱗もなかったかもしれない。悔しかったけれど、その感覚は子供ながらに自分自身の表現力の無さに対しても向けられていたように思う。

そして恐らくはその時に味わったのと同じ感覚を、大人になって美術(館)の世界で仕事をするようになって再び、それもかなりの頻度で経験するようになった。私が美術の世界での仕事をスタートさせた時分には「美術館で平均的な鑑賞者が作品を観るのに使う時間は17秒」ということが良く語られていた。が、最近になって、実際に作品の近くにカメラを設置し、それを観る人数や行動、鑑賞時間や作品からの距離などのデータを蓄積する研究では平均的な鑑賞時間はわずか4〜5秒という 報告 もある。さすがのケンちゃんですらロボットを壊すためにもっと時間を費やしてくれたし、希には長く作品に魅入る鑑賞者もいることを思えば平均時間4〜5秒というのは実際にはかなりの人がほぼチラ見、もしくはガン無視であるという数値だ。

美術作品だけでなく

夭逝の演出家・戯曲家で、1980年〜1990代、まさに日本の新しい演劇シーンの騎手でもあった如月小春(きさらぎ・こはる)さんが、2000年に44歳という若さで突然他界されるまさにその同じ年に金沢を訪れてくれたことがあった。私が東京から金沢に移住してまもなくのことだ。自分自身には如月(きさらぎ)さんとの直接の接点はなかったけれど、世代も近く、坂本龍一氏とのコラボなど活躍ぶりは聞こえてきていたし良く知った東京の美術館でワークショップなどされていたこともあり、憧れとともに誠に勝手に親近感も感じていた。彼女は生まれが自分と同じ東京都杉並区で、誕生日は私の母親と同じ、出身大学は以前のパートナーと同じ、命日はなんと僕自身の誕生日・・・(以上は余談)・・・その如月小春さんが参加した金沢市民芸術村でのシンポジウムの中で、彼女は子どもたちや、特に障害のある方々と演劇を創り上げる話をしながら、その際の観衆・鑑賞者の反応についてとても興味深い報告をされていた。

png.png)

曰く、障害のある方々の上演作品に対して、目に涙を浮かべてじっと感動を噛みしめている大勢の観衆がいる一方で、同じ演目を観ていながらそこで何が起こっているのか、およそ共感や理解から遠い場所に置き去りにされてしまう人たちがいる・・・と言うのだ。しかも、相応に演劇を見慣れてきたような人たちでさえ、むしろ取り残される側になる、と。感動を噛みしめている方々は目の当たりにした出来事がまさに演劇的で、あるいは演劇でなければ起こりえない奇跡的な瞬間に立ち会ったことを実感し、深い喜びと祝福を共有しているのだが、片側には全く同じものを目の当たりにしながら起こっていることに反応できずにいる人たちがいる、と。恐らくは演者一人一人、個々の存在や性格や日常の姿、それぞれの物語、舞台上演に至る文脈やプロセスに近い距離感でいるのとそうでない場合でこうした差が生じるのだろうと言う。もっと普通の言い方で言えば、見慣れていない人にとっては近づきようのない「不慣れな」ことが起きている、ということか。なお興味深かった=強く印象付けられたのは、そうであったとしても、先の・・・そこでまがりなりにも感動を呼び起こしているのはやはり「演劇の力」なのだ、と、明確に言う如月さんの見解だった。

水向茶碗事件

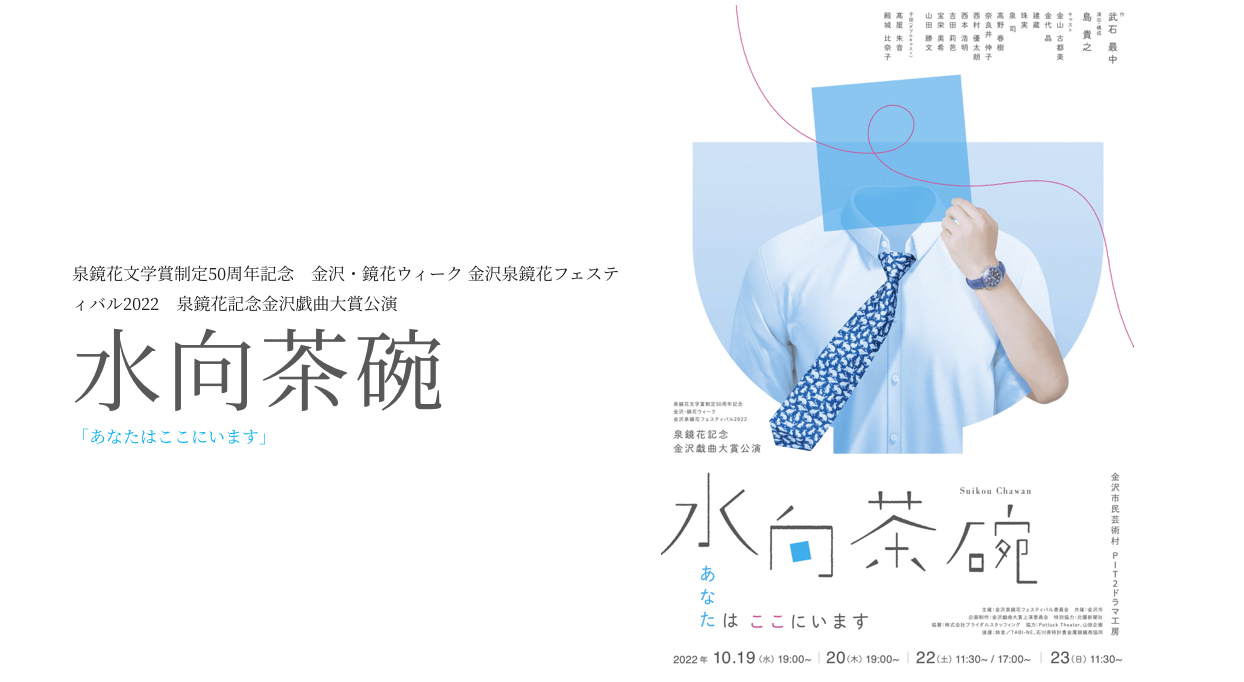

もともと自分自身は演劇に詳しいわけでも専門性を持つわけでもなく、言うなればむしろ門外漢で、まして同じ作品を連続して何回も見るようなことはめったにないのだけれど、昨年(2022年)たまたま「水向茶碗」という同じ作品を3回、金沢市民芸術村でほぼ連日観劇したことがあった。演出の島貴之さんの公演は以前にも観たことがあり、彼は独特なヒネリというかウィットに富んだはぐらかしのある舞台を作る癖があることを知っていたので、「きちんと鑑賞する」には二度観(み)した方が良さそうだ、と、予想はしていたけれど、結果としてまさかの三度観(み)となり、しかしながらそのことが生涯忘れ得ない経験となるとは思っていなかった。

戯曲は武石最中さんの作。金沢泉鏡花フェスティバルで創設された泉鏡花記念金沢戯曲大賞の第6回(2022年)の受賞作で、現在でも 「ココ」 で読むことができる。「戯曲大賞」という堅いイメージにそぐわない(失礼!)ストレートでとても読み進め易いテキストで、主人公として晩年の鏡花自身を登場させ、この世とこの世ならざる場面を行き来させることでなるほど鏡花を鏡花の世界観とともに二重写しにする物語だ。内容については演劇批評の山﨑健太さんによる レビュー(コチラ)が出ているし、地元の劇団である「Coffeeジョキャニーニャ」のメンバーによる忌憚なき感想!などが Youtube にも上がっているのでここでは深く触れずに、先の三度観(み)の経験が自分にとってはどのようなものだったのか、について記しておきたい。

実は観劇の約半年ほど前、賞が発表された時点で戯曲は読んでいた。ところが、初日の観劇終了時には、それが自分が読んでいたものとは違う、というか、内容は同じなのかもしれないが、それでも「こんなんだったっけ?」、と、戯曲(と)のアイデンティファイ(=同定)ができずに、大げさだが混乱していた。初めて戯曲を読んだ時にはイメージしていないことが起こっていた・・・これが事件の始まりだった。

とはいえ、面白みは最初からあった。実は役者一人が何役も担当したりする。セリフの内容からそれが誰なのかを追いかけないとついていけないあたりに挑戦意欲を掻き立てられたし、いかにも島さんらしい演出というのか「コメディ」のような素っ頓狂な所作や喋り方をする役者達が登場したり、唐突に「ト書き」が読まれちゃったりする一方で、全くもって役者魂丸出しの直球型演技も挟み込まれている。芸術村ドラマ工房ではあまり見ることのない形でアクティング・エリアが広く深く設定され、大きな舞台転換はないものの、特徴的な空間(柱や非常口なども)を絡めるように生かしながら、その時々の状況やディテールをイメージさせてくれる演出&演技だった。

三度目の神正直

・・・それでも、脚本の記憶とのギャップが埋まらない私は最初の観劇後、帰って即、その「本」を読み直していた。なるほど、そもそもリニアな時間軸で語られていた戯曲の一部は前後が入れ替わっていたり、同じ場面が複数回別な形で現れたりするなど構成に新たに手が入っていることは、二度観(み)の時点では明確だった。何人もが役を変わったり別人が同じことを喋ったりするから一見混乱気味なセリフも、実は語られる言葉の一語一句は脚本から変更されておらずオリジナルのままであることに戯曲に対する敬意を感じる、とともに「なるほど」感もあった。本を再度読み直していた自分にとっては一つ一つの言葉がどの場面で誰が語っているのかが判っていたから、繰り返されるセリフや場面が戯曲の世界観をむしろ深く探査・堪能させてくれることにも気づき、工夫された演出に感心しきりだった。それが理由で、つまりあらためて自分が一体何に「感心した」のかを確かめたい欲求にかられてしまい、あろうことか最終日に再び市民芸術村へ向かうことになってしまった。そして、この三度目がなければ、いくら「感心」したとは言え「生涯忘れ得ぬ経験」にはならなかったように思う。

三度目は、つまりは予想通りではなかった。感心した理由を探りに来たはずが、最終公演を観終えた自分にはもうそんなことはどうでも良かった。演目への理解が深まったということではない。むしろ理解しようなどという穿(うが)った思惑がなくなって頗(すこぶ)る爽(さわ)やかな心持ちだったのだ。あらすじもセリフも場面も分かっていたからもはやそれを追うことに神経を使う必要はなかったし、となると舞台にめくるめく現れる出来事がその都度面白く、ひとつひとつが絵肌(マチエール)に触れるように愛(いと)おしく、それらを印象的な照明・音響&音楽とともに深く味わいながら・・・『美しい』・・・まさにその言葉に空間も自分も浸されていた・・・としか言いようがない。如月さんの語っていた「演劇の力」についてあらためて思い出してみたとしても、そのような言い回しに回収できる経験を超えていたように思う。演劇とはこういうものだったのか(もしれない)という、(今更ながら)それは発見でもあった。この原稿を書いている時点で既に忘れ始めているのだが、10年も経てば話のディテールの記憶など失ってしまうだろう。それでも、強烈な美的経験の感覚だけは身体と細胞に刻まれて残る。生きるための貯金がこの時また少し増えていた。

さて、水向茶碗の物語を一行で説明すると『鏡花と偶然出会い意気投合した男が実は成仏し損ねていた死者で、最後には彼が鏡花を振り切って成仏する』話だ(一行で済まなくてゴメンナサイ)。成仏だからといって仏法に寄せて説明する必要はないけれども、男が鏡花との巡り「愛」を契機として自らの進むべき道を「悟る」内容だった。実はこの年、私は幽霊の成仏物語を似たようなタイミングでもう一つ観ている。「A GHOST STORY」という映画で、観たのは同じ年に自分の在籍する金沢芸術創造財団の主催した「金沢ナイトミュージアム」のプログラムとして、大の映画ファンである田畑友子さんによって企画された 上映会 がきっかけだった

恥ずかしながらそれまで知らなかった映画作品だったのだけれど、金沢シネモンドで公開された2018年に同館の観客投票でベストシネマ第1位に選ばれていたくらいだから相応に評価と人気のある作品に違いない・・・と、事実そうなのだが、いざ観てみると、セリフは少なくカメラ長回しのカットが連続し、ストーリー展開は緩慢・・・コスパならぬタイパ(タイムパフォーマンス)なんて言葉が使われる昨今ではいかにも無駄・退屈と言われそうなシーンが連続する・・・どちらかといえばエンターティンメントというよりはいわゆるアートっぽい(?)、まあ、そんな印象の映画だ。仮に「そうでなければ表現できない世界がある」ことを認めるにしても、普通に考えて鑑賞には少々「忍耐」が必要なタイプの作品と言って良いかもしれない。実際、amazonの評価などみると星1つと星2つを合わせれば4人に一人が低評価、例えば・・・『不味い料理を無理して食べて「大人の味」とか言う人/テキトーに描いた落書きのような絵画にあれこれ勝手に妄想して何千何億もの値段を付ける人/頭悪いアホみたいなポエムに意味不明な感動を感じる人、そんな人が好む映画』・・・とまで叩かれたりしている。なるほど賛否両論なのだ。

再び三度目の正直(錯覚かも)

実は企画内容を吟味する過程で私自身はこの映画のディスクを手に入れて観ていて、ナイトミュージアムの当日は結果として3度目の鑑賞となった。そしてこの時もそれが(=三度目であることが)、大げさだが再び奇跡をもたらした。ネットで探せばいくらでも情報はあるので深くは触れないが、『田舎町の小さな一軒家に住む若い夫婦、その夫が交通事故で死亡し地縛霊となる〜夫の死後、妻は小さなメモを書き残して家を出ていた〜彷徨い続けたあげく、ついにそのメモを読んだ夫はその瞬間(!)成仏する・・・それがオチ』という話で、ストーリーだけならこれが全てだ。劇場版「水向茶碗」がそうであったように、この映画もまた時間の前後が入れ替わったり未来や過去へ行き来するのだが、そうした構成上のトリックにも二回目を観終わるまでには慣れていた。

ただ・・・初回に観て以降、主人公を最後にためらいなく即成仏させた(悟らせた)小さな走り書きのメモがなんとなく気になっていて(映画ではその内容は語られない)、三度目の鑑賞となるナイトミュージアムの上映当日は冒頭からそのことを考えながらスクリーンを眺めていた。そうしたらまさかその上映中に、あろうことかそもそもフィクションで実在するとは(実は)思っていなかったメモの言葉にたどり着いて(気付いて/発見して)しまったのだ。いや、たぶんそれは私の(いつもの)「錯覚」とか「思い込み」の類で、だから何?って話。けれどもあらゆる角度から考えて、それは地縛霊となった主人公が自ら現世への拘(こだわ)りを断ち切る「神言葉!」で、つまり(メモに)そう書かれてしまっていたら誰だって(失礼!、少なくとも自分は)色即成仏必至、の言葉だった。・・・もし、この作品に酷評を与えているカメラワークの独特な緩慢さ・カットの長さ・その面倒な味わいやくどい余韻・ストーリーの構造や構成が正(まさ)しくあの通りの作りでなければ、主人公(幽霊)もそれを観ていた私もそこに至る(悟る)ことのなかった言葉・境地であったと思う。おかげでこれもまた生涯忘れ得ない映画となってしまい、(成仏の話なので)死ぬための貯金も増えた。

ロボットはやっぱり詐欺事件か?

話を元に戻そう・・・ヤっちゃん(ケンちゃんだったかもしれない)の名誉のために言うが、彼は決して乱暴者ではない。冒頭のロボットの話はヤっちゃん(ケンちゃんだったかもしれない)にとっては真正の詐欺事件だった。やっちゃんは興奮する僕から「凄いロボット」と聞かされて想像を逞(たくま)しくし、きっと期待感で爛爛(らんらん)だった。ところがどうだろう、行ってみたらダンボール箱だ。期待を裏切られてむしろ怒って当たり前だったし、しかも瞬発的に反応してよりによって作者である友達(=ぼく)の目の前でそれをぶち壊せるほど素直で正直者だった。

一方で自分自身の名誉のために言うが、僕はこれっぽっちもヤっちゃんを騙そうとなんて思っていない。決して『裸の王様』の洋服屋などではなく、かつ王様のように自分に嘘をついてもいない。自分の想い描くロボットは(錯覚だったとしても)既に本人の想像を超え、誰に見せても恥ずかしくない完璧なものだった。ただエンターティナーとしての制作技術が伴っていなかっただけで、その意味では文字通り、作者の実力を超えた表現だった。

・・・ボタンの掛け違いというヤツだ。

いわゆるエンターティンメントと、内発的な表現との違いについて時々考える。前者は原則として人(他者/皆さん)の見たいもの、特に大勢の人々を感動させたり楽しませたりするものごとを多く生み出して来たし、作り手の満足もその成就に帰結するだろう。成功者は一流と呼ばれたりもする。一方で後者の場合、表現である以上自身を超えて誰かに向けて制作するにせよ、まずは自分(もしくは自身を超えた誰か)が納得しなければならない。それで独り善がりの自己満足(思い込み・錯覚)って言われたりする・・・たぶん。しかも驚くべきは自分(もしくは自身を超えた誰か)となれば当然、自身の知る手の内を超え、それまでの経験にない何かを弄(まさぐ)り、行き着いた先には見慣れていない人にとっては全く「不慣れな」世界が広がっているかも知れない。(ピカソの「アヴィニョンの娘たち」を思い出した・・・。)

とはいえ多くの場合この二つは綯交(ないま)ぜだ。

先日、大阪で開催されたとあるアート系の勉強会(Breaker Project「アートを・育む・まち」)に参加した際、「お店などに迷惑を掛けながら受け狙いでバカな真似を公開するユーチューバー/と/奇を衒(てら)ったようなお騒がせ作品を作るアーティストは何が違うのか?」というような質問をいただいたのだが、その時は「確かによく似ていますね。」くらいしか回答できなかった。が、仮にどちらも下品であるにせよ(失礼!)、人を驚かそうとする、あるいは、受ける・喜ばせる・褒められたりする為の行為と(あるいは(私を)ミテミテ!という自愛の行為と)、何より自身の確信や納得のためにせざるを得ない素行とは、ボタンを掛け違うように初動時の動機・・・欲望/欲求の順序が逆だと思っている。先に言ったように現実には綯交ぜかもしれないけど。

時としてスポーツが圧倒的なのは、両者(選手と観客)の見たい世界がピタリと、完全に一致する地平に達する可能性があるからだろう・・・そう思うと羨ましいなあ・・・いえ!、これは(たぶん)隣の家の芝です。

(2023年5月/本リレーコラムのバトンは、画家・映像作家の菊谷達史さんに引き継ぎます。)